生物有機化学研究室

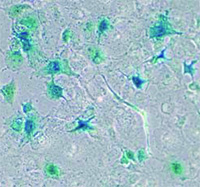

蛍光プローブ医薬品開発

[卒業研究テーマ例]

- 新規プテリン型蛍光プローブの開発に関する研究

- 植物由来テルペン化合物ゼルンボンの誘導体化とその生理活性に関する研究

- 蛍光性葉酸誘導体の機能化に関する研究

遺伝子科学研究室

分子標的抗がん剤ゲノム創薬

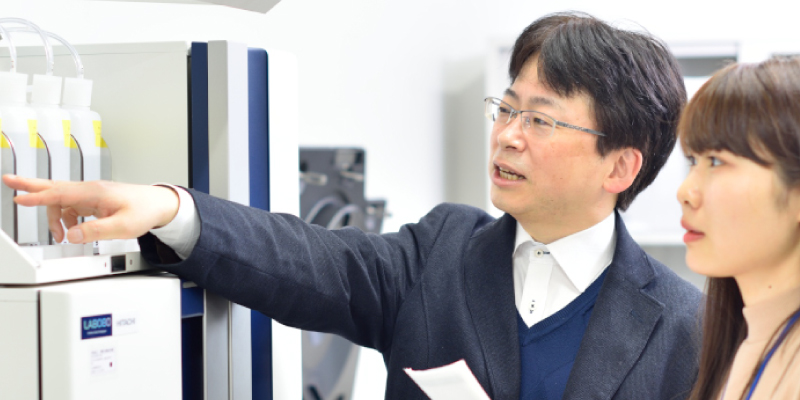

ゲノム情報や遺伝子工学の最先端技術を活用して、がん発生の原因となる分子を標的とするがん治療薬の開発を進めています。そのなかで、当研究室は新規がんタンパク質の“dynAP”を発見し、その機能解析とそれに特異的に効果を示す分子標的薬のスクリーニングを行っています。また、企業と研究機器の共同開発にも取り組んでいます。

ゲノム情報や遺伝子工学の最先端技術を活用して、がん発生の原因となる分子を標的とするがん治療薬の開発を進めています。そのなかで、当研究室は新規がんタンパク質の“dynAP”を発見し、その機能解析とそれに特異的に効果を示す分子標的薬のスクリーニングを行っています。また、企業と研究機器の共同開発にも取り組んでいます。

[卒業研究テーマ例]

- ヒストン脱メチル化酵素JARID1Aを標的とするエピゲノム薬の開発

- “ヒト化酵母”技術による新規がん遺伝子候補の同定と機能検証

- 新規がんタンパク質dynAPによる腫瘍形成機構の解明と阻害剤開発

蛋白質機能解析学研究室

抗がん剤バイオセンサー高感度分析酒づくり

ケミカルバイオロジーは、化学と細胞生物学の両方の手法を組み合わせてタンパク質など生体分子の機能を分子レベルで研究する学問です。研究室では、これを基盤に新しい抗がん剤の作用メカニズムの基礎研究のほか、ウイルス検出装置や細胞分離装置といった新しい産業基盤技術の開発、アフリカ・ケニア地域の環境調査、地域貢献のため長浜の酒造会社との共同製品開発などに挑戦しています。

ケミカルバイオロジーは、化学と細胞生物学の両方の手法を組み合わせてタンパク質など生体分子の機能を分子レベルで研究する学問です。研究室では、これを基盤に新しい抗がん剤の作用メカニズムの基礎研究のほか、ウイルス検出装置や細胞分離装置といった新しい産業基盤技術の開発、アフリカ・ケニア地域の環境調査、地域貢献のため長浜の酒造会社との共同製品開発などに挑戦しています。

[卒業研究テーマ例]

- タンパク質分解酵素複合体への阻害薬剤の持つ抗がん作用の研究

- 高度に微細加工された金属薄膜を利用した細胞分離技術の開発

- 日本酒の成分分析や醸造用酵母の性質に関する研究

ペプチド科学研究室

生理活性ペプチドクリプタイド

ホルモンや神経伝達物質として、代謝・免疫などの多様な生体調節機構において中心的な役割を担う生理活性ペプチド。研究室では、タンパク質構造に隠された新しい生理活性ペプチド「クリプタイド」の発見と生体機能の解明に力を入れています。その研究成果は、病気の治療法や治療薬の開発につながることが期待されています。

ホルモンや神経伝達物質として、代謝・免疫などの多様な生体調節機構において中心的な役割を担う生理活性ペプチド。研究室では、タンパク質構造に隠された新しい生理活性ペプチド「クリプタイド」の発見と生体機能の解明に力を入れています。その研究成果は、病気の治療法や治療薬の開発につながることが期待されています。

[卒業研究テーマ例]

- 新しい生理活性ペプチド、クリプタイドの生理的機能の解析

- 新しい生理活性ペプチド、クリプタイドの受容体および情報伝達機構の解明

- 新しい生理活性ペプチド、クリプタイドの創薬科学的研究

細胞制御学研究室

細胞分化神経変性がん遺伝子産物分子標的化合物

研究内容は、幹細胞の分化効率を調整する働き、神経変性疾患の原因となる神経細胞死を抑制する働きを持つ新しい「分子標的化合物」の探索・リポジショニング。一例として、骨粗しょう症予防・治療をテーマに研究し、骨芽細胞の分化促進作用を持つ化合物を発見。このように当研究室では、再生医学や薬の発見につながる研究をしています。

研究内容は、幹細胞の分化効率を調整する働き、神経変性疾患の原因となる神経細胞死を抑制する働きを持つ新しい「分子標的化合物」の探索・リポジショニング。一例として、骨粗しょう症予防・治療をテーマに研究し、骨芽細胞の分化促進作用を持つ化合物を発見。このように当研究室では、再生医学や薬の発見につながる研究をしています。

[卒業研究テーマ例]

- 神経変性疾患の病因となるタンパク質凝集体の形成メカニズム

- 神経機能を制御する新規タンパク質の同定と生理機能の解明

- 植物由来の新規生理活性物質の探索とケミカルバイオロジー

分子生物化学研究室

酵素コンピュータシミュレーション有害物質分解有用物質生産

酵素は生体内で物質を生成・分解する作用のあるタンパク質で、食品や医薬品、洗剤などに広く使用されています。研究室では、この酵素を使った地球環境改善へのアプローチに挑戦。自分たちで改良した酵素を利用して、環境汚染物質の分解や医薬品などの有用物質を廃棄物の少ない形で生産する方法を開発しています。

酵素は生体内で物質を生成・分解する作用のあるタンパク質で、食品や医薬品、洗剤などに広く使用されています。研究室では、この酵素を使った地球環境改善へのアプローチに挑戦。自分たちで改良した酵素を利用して、環境汚染物質の分解や医薬品などの有用物質を廃棄物の少ない形で生産する方法を開発しています。

[卒業研究テーマ例]

- 量子化学計算による炭素―フッ素結合切断酵素の機能強化のための変異導入部位推定

- 機能改良した酵素の発酵生産への利用可能性の検証

- 酵素の機能改良を効率よく行うための変異導入部位推定法の開発

植物分子環境生理学研究室

植物免疫代謝制御環境認識

自発的移動手段を持たない植物は環境変化に対応するために、自らが置かれている環境情報を素早く読み取り、その環境に適応する能力を獲得してきました。研究室では、植物の環境応答や免疫システムの仕組みを明らかにし、地球環境問題の解決、また近い将来深刻になると予測される食糧不足の問題解決への貢献をめざしています。

自発的移動手段を持たない植物は環境変化に対応するために、自らが置かれている環境情報を素早く読み取り、その環境に適応する能力を獲得してきました。研究室では、植物の環境応答や免疫システムの仕組みを明らかにし、地球環境問題の解決、また近い将来深刻になると予測される食糧不足の問題解決への貢献をめざしています。

[卒業研究テーマ例]

- 植物による病原菌分子パターンの認識とその情報伝達および免疫誘導機構

- 植物病原菌のエフェクター分子の認識とその情報伝達および植物免疫の誘導機構

- 植物が示す低温耐性の分子機構

- 植物の代謝経路制御による有用物質高生産植物の作成とその機構

環境応答遺伝学研究室

マウスニワトリ卵色素細胞毛周期視聴覚生体時計

私たちの生物学的な個性のひとつである皮膚や毛の色を決める色素細胞の発生や機能発現のメカニズム、またその進化について研究しています。加えて、メラニン色素を多く含む毛の生えかわりは長い周期を持つ生体時計ですが、この仕組みについても明らかにしたいと思っています。

私たちの生物学的な個性のひとつである皮膚や毛の色を決める色素細胞の発生や機能発現のメカニズム、またその進化について研究しています。加えて、メラニン色素を多く含む毛の生えかわりは長い周期を持つ生体時計ですが、この仕組みについても明らかにしたいと思っています。

[卒業研究テーマ例]

- マウス突然変異体を用いた視聴覚に関わる色素細胞の機能解析

- ニワトリ胚を用いた視覚に必須の網膜色素上皮の発生機構解析

- マウスの毛の生えかわりを支配する遺伝子の同定と多面発現

植物環境細胞生化学研究室

遺伝子組み換え植物細胞内小器官

植物は常に変化する生育環境に適応しながら生きています。なかでも、種子にはタンパク質や脂質、デンプンなどを貯蔵する特殊な細胞内小器官が存在し、それが環境適応を支える重要なメカニズムを担っています。研究室では、このユニークな仕組みの解明に挑戦し、細胞内小器官の機能を強化した植物の開発をめざしています。

植物は常に変化する生育環境に適応しながら生きています。なかでも、種子にはタンパク質や脂質、デンプンなどを貯蔵する特殊な細胞内小器官が存在し、それが環境適応を支える重要なメカニズムを担っています。研究室では、このユニークな仕組みの解明に挑戦し、細胞内小器官の機能を強化した植物の開発をめざしています。

[卒業研究テーマ例]

- 植物における脂質やデンプンの蓄積・分解機構とその制御

- 植物タンパク質の細胞内輸送機構に関わる遺伝子の同定と機能解明

- 植物オルガネラの機能発現制御機構

環境微生物学研究室

細胞老化細胞寿命酵母遺伝学

パンや酒の製造に使われる出芽酵母。実はヒト細胞と同じ遺伝子や細胞機能を持っていることから、遺伝学や生化学の基礎研究に欠かせない真核生物のモデル生物です。酵母は約6,600個の遺伝子を持ち、特に遺伝学的解析に優れた生物です。私たちは酵母を用いて、細胞の老化や寿命を制御する遺伝子の発見とその機能解明に挑戦しています。

パンや酒の製造に使われる出芽酵母。実はヒト細胞と同じ遺伝子や細胞機能を持っていることから、遺伝学や生化学の基礎研究に欠かせない真核生物のモデル生物です。酵母は約6,600個の遺伝子を持ち、特に遺伝学的解析に優れた生物です。私たちは酵母を用いて、細胞の老化や寿命を制御する遺伝子の発見とその機能解明に挑戦しています。

[卒業研究テーマ例]

- リン酸による細胞寿命制御メカニズムの解明

- 細胞老化シグナルの解明

- 機能未知遺伝子の機能解明

環境分子応答学研究室

環境ホルモン組み換え細胞による測定

環境中には、ホルモンのような働きをして生物に悪影響を及ぼすと危惧されているものがあります。研究室では、魚類を用いた環境問題解決に挑戦。内分泌攪乱物質と水環境をテーマに据え、内分泌攪乱の影響を受けやすい魚類を選び、その作用機構を分子レベルで探索。特に、生殖に対する影響に焦点を当てた研究を行っています。

環境中には、ホルモンのような働きをして生物に悪影響を及ぼすと危惧されているものがあります。研究室では、魚類を用いた環境問題解決に挑戦。内分泌攪乱物質と水環境をテーマに据え、内分泌攪乱の影響を受けやすい魚類を選び、その作用機構を分子レベルで探索。特に、生殖に対する影響に焦点を当てた研究を行っています。

[卒業研究テーマ例]

- グルココルチコイド応答性遺伝子を指標としたコルチコイドの影響濃度

- メダカメラトニン受容体系撹乱物質の検出細胞の樹立

- メダカにおけるフェロモン受容体の単離とリガンドの探索

植物遺伝学研究室

植物ホルモン環境ストレス応答情報伝達シロイヌナズナイネ遺伝子組み換え植物

植物は周囲の環境変化をどのように感じ、どのように対応しているのでしょう? 研究室では、イネやシロイヌナズナを用いて、高等植物の植物ホルモンの一つであるサイトカイニンの情報伝達の仕組みについて研究しています。植物ホルモンによる環境応答ネットワークを解明して、植物の分化や成長制御調整につなげたいと考えています。

植物は周囲の環境変化をどのように感じ、どのように対応しているのでしょう? 研究室では、イネやシロイヌナズナを用いて、高等植物の植物ホルモンの一つであるサイトカイニンの情報伝達の仕組みについて研究しています。植物ホルモンによる環境応答ネットワークを解明して、植物の分化や成長制御調整につなげたいと考えています。

[卒業研究テーマ例]

- シロイヌナズナの成長や分化制御についての研究

- イネのサイトカイニン情報伝達の調節機構に関する研究

- イネの種子形成調節についての研究

微生物学研究室

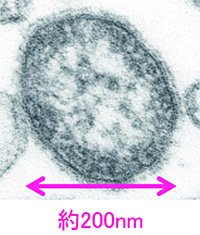

ウイルス感染増殖病原性宿主指向性遺伝子組換えウイルス工学

ウイルスは、細菌やカビ、酵母など他の微生物と異なり、核酸とタンパク質のみで構成され、電子顕微鏡でしか見ることができません。しかし、宿主となる生きた細胞に感染して子孫を残し、ヒトや動物に病気を引き起こすなど、小さな体で大きな存在感を持っています。研究室では、最先端のウイルス遺伝子組み換え技術を使って感染の仕組みを追求し、その予防と治療をめざしています。

ウイルスは、細菌やカビ、酵母など他の微生物と異なり、核酸とタンパク質のみで構成され、電子顕微鏡でしか見ることができません。しかし、宿主となる生きた細胞に感染して子孫を残し、ヒトや動物に病気を引き起こすなど、小さな体で大きな存在感を持っています。研究室では、最先端のウイルス遺伝子組み換え技術を使って感染の仕組みを追求し、その予防と治療をめざしています。

[卒業研究テーマ例]

- 麻疹ウイルスの感染性粒子形成に関わる宿主因子の同定

- 麻疹ウイルスの神経細胞馴化機構

- 亜急性硬化性全脳炎ウイルスの神経病原性発現機序

発生生物学研究室

DNAハンドリング遺伝子導入

DNA操作技術や培養細胞技術を応用して、細胞の研究や医療に役立つ道具づくりをめざしています。研究室では、培養細胞や動物個体内の細胞に遺伝子を自由に入れることができるベクターの開発に挑戦。将来的には、白血病細胞など病気の細胞を選択して除去する遺伝子導入ベクターの開発に取り組みたいと考えています。

DNA操作技術や培養細胞技術を応用して、細胞の研究や医療に役立つ道具づくりをめざしています。研究室では、培養細胞や動物個体内の細胞に遺伝子を自由に入れることができるベクターの開発に挑戦。将来的には、白血病細胞など病気の細胞を選択して除去する遺伝子導入ベクターの開発に取り組みたいと考えています。

[卒業研究テーマ例]

- バキュロウイルス表面に提示するタンパク質作成用の汎用性のあるプラットフォームベクターの開発

- C D40を認識するバキュロウイルスベクター開発

- D RGニューロンを認識するバキュロウイルスベクター開発

遺伝子工学研究室

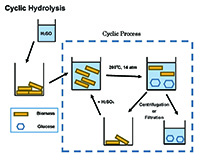

セルロースバイオエタノール

バイオエタノールは燃料として有望で、化石燃料と異なり、二酸化炭素による地球温暖化の心配がなく、再生可能なエネルギー資源でもあります。研究室では、コーヒー抽出後の“かす”など、捨てられるはずのものを用いたバイオエタノールの製造や、偽造防止の新技術「DNAインク」の開発を行っています。

バイオエタノールは燃料として有望で、化石燃料と異なり、二酸化炭素による地球温暖化の心配がなく、再生可能なエネルギー資源でもあります。研究室では、コーヒー抽出後の“かす”など、捨てられるはずのものを用いたバイオエタノールの製造や、偽造防止の新技術「DNAインク」の開発を行っています。

[卒業研究テーマ例]

- 未利用植物資源を利用したバイオエタノールの製造

- 偽造防止のためのDNAインクの研究開発

- 抗ウイルス物質の食品からのスクリーニング

細胞機能学研究室

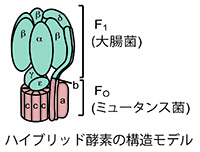

ATP合成酵素細菌遺伝子への変異導入

生物が生きていくには、動物の場合は食べ物が、植物の場合は光が必要です。外から取り込んだエネルギー源は細胞でATPという物質に変化し、体を作る物質を合成するときや、運動をするときなどに使われています。ATPはいわば「細胞のエネルギー通貨」。私たちはATPを合成する酵素、利用するポンプ酵素について研究しています。

生物が生きていくには、動物の場合は食べ物が、植物の場合は光が必要です。外から取り込んだエネルギー源は細胞でATPという物質に変化し、体を作る物質を合成するときや、運動をするときなどに使われています。ATPはいわば「細胞のエネルギー通貨」。私たちはATPを合成する酵素、利用するポンプ酵素について研究しています。

[卒業研究テーマ例]

- ミュータンス菌の耐酸性機構;プロトン排出ポンプ酵素の仕組み

- ATP合成酵素の遺伝子への変異導入

- F型ATPアーゼの回転型モーター酵素としての性質の解明

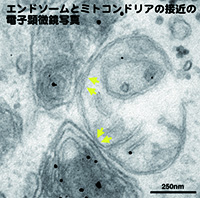

細胞工学研究室

ミトコンドリア細胞死

細胞内に存在するミトコンドリアの研究を行っています。ミトコンドリアはエネルギーを産生する「呼吸」や「細胞死」に深く関わっている細胞小器官の一つです。ミトコンドリアの機能の異常は糖尿病やがん、アルツハイマー病などの原因と考えられており、研究室ではその詳細な分子機構について追究しています。

細胞内に存在するミトコンドリアの研究を行っています。ミトコンドリアはエネルギーを産生する「呼吸」や「細胞死」に深く関わっている細胞小器官の一つです。ミトコンドリアの機能の異常は糖尿病やがん、アルツハイマー病などの原因と考えられており、研究室ではその詳細な分子機構について追究しています。

[卒業研究テーマ例]

- 酸化ストレスによって誘導される細胞死のメカニズム

- 細胞内エネルギー代謝の調節と細胞死の関係についての解析

- ミトコンドリアへのタンパク輸送のメカニズム

細胞生理学研究室

抗がん剤コレステロール輸送機構

すべての細胞には、機能分子を選別して、その分子が機能する場所にまで輸送するシステムが備わっています。研究室では、その細胞内での物質輸送の分子機構のメカニズムについて探索しています。主に、抗がん剤ドキソルビシン排除機構の解析と、コレステロール輸送機構の解明をテーマに据え、研究を進めています。

すべての細胞には、機能分子を選別して、その分子が機能する場所にまで輸送するシステムが備わっています。研究室では、その細胞内での物質輸送の分子機構のメカニズムについて探索しています。主に、抗がん剤ドキソルビシン排除機構の解析と、コレステロール輸送機構の解明をテーマに据え、研究を進めています。

[卒業研究テーマ例]

- 薬剤耐性細胞を用いたドキソルビシン排出に伴うオートファジー関連因子Atg5の関与

- エンドソームタンパク質MLN64ノックダウン細胞を用いた低密度リポタンパク質LDLの細胞内輸送の解析

奈良篤樹先生

准教授

- 博士 (理学) (総合研究大学院大学)

- 奈良先端技術大学院大学バイオサイエンス研究科博士前期課程修了・総合研究大学院大学生命科学研究科博士後期課程修了

研究室を選んだ理由(生物有機化学研究室 河合靖先生)

今村 彩瑛さん

バイオサイエンス学科4年次生(滋賀・県立膳所高校出身)