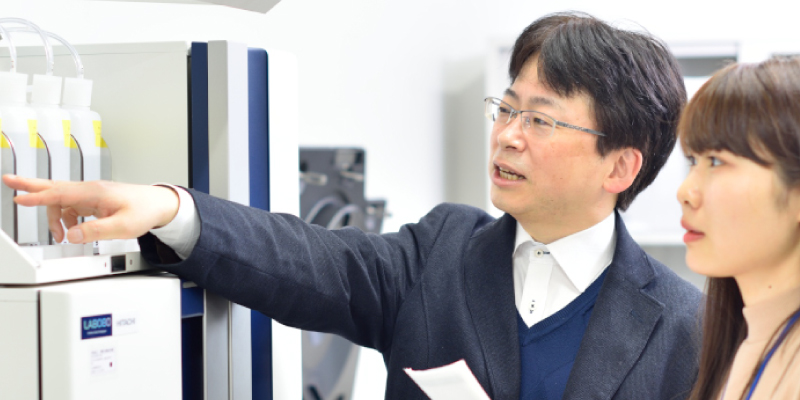

構造生物学研究室

タンパク質工学ドラッグデザイン

情報生物学 (バイオインフォマティクス)と、X線結晶解析及び電子顕微鏡解析実験による構造生物学を手段として、両者を統合したタンパク質・プロテオームの機能、構造の解析手法を研究しています。タンパク質の働きと形を解析して、その役割を明確にし、病気の原因解明や治療薬の開発に役立てたいと考えています。

(バイオインフォマティクス)と、X線結晶解析及び電子顕微鏡解析実験による構造生物学を手段として、両者を統合したタンパク質・プロテオームの機能、構造の解析手法を研究しています。タンパク質の働きと形を解析して、その役割を明確にし、病気の原因解明や治療薬の開発に役立てたいと考えています。

[卒業研究テーマ例]

- ミスマッチDNA切断酵素NucSの結晶構造解析

- 糖尿病承認新薬の構造データ収集と比較解析

- コンピュータモデリングによる狂牛病プリオンのドラッグデザイン

計算構造生物学研究室

蛋白質コンピュータシミュレーション蛋白質フォールディング抗菌ペプチド

ヒト体内には抗菌ペプチド(腸などに存在する細菌を殺す分子)が多数存在し、その一部はがんやHIVにも効果があるといわれています。分子の動きをコンピュータで計算して「物理的に正しい」動画をつくる計算機実験を用いて、抗菌ペプチドのシミュレーションなどを行い、その働きの解明を追究しています。

ヒト体内には抗菌ペプチド(腸などに存在する細菌を殺す分子)が多数存在し、その一部はがんやHIVにも効果があるといわれています。分子の動きをコンピュータで計算して「物理的に正しい」動画をつくる計算機実験を用いて、抗菌ペプチドのシミュレーションなどを行い、その働きの解明を追究しています。

[卒業研究テーマ例]

- 分子動力学シミュレーションによる、蛋白質フォールディングの研究

- 分子動力学シミュレーションによる、抗菌ペプチドの立体構造と作用機構に関する研究

- 分子シミュレーションによる、タンパク質分子複合体形成に関する研究

生物情報解析学研究室

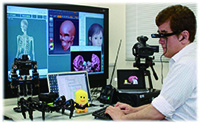

タンパク質構造予測機能予測3Dプリンタバーチャルリアリティ

新しい薬を設計するには、タンパク質の立体構造の理解が欠かせません。研究室では、立体構造に関するさまざまな情報をコンピュータで解析。3Dプリンタの活用や、バーチャルリアリティ上でタンパク質や化合物を操作できるソフトウェアの開発も行いながら、複数のタンパク質が結合した立体構造の予測に挑戦しています。

新しい薬を設計するには、タンパク質の立体構造の理解が欠かせません。研究室では、立体構造に関するさまざまな情報をコンピュータで解析。3Dプリンタの活用や、バーチャルリアリティ上でタンパク質や化合物を操作できるソフトウェアの開発も行いながら、複数のタンパク質が結合した立体構造の予測に挑戦しています。

[卒業研究テーマ例]

- 複合体構造予測におけるタンパク質間の接触面積とドッキング精度との関係の解析

- マルチドメインタンパク質の構造予測スコアDINEの改良

- ハプティックフィードバックデバイスの使用を目的とした分子構造可視化ツールの開発

医療情報学研究室

医療情報医療制度医療情報システム

研究室の専門は医療情報学。医療政策・行政のデータ解析、医療関係データベース構築のプログラミングなどを学び、医療情報産業で活躍できるIT技術者を育成しています。また家計調査と患者調査をもとに、都道府県別の食生活と健康の関係を分析しています。

研究室の専門は医療情報学。医療政策・行政のデータ解析、医療関係データベース構築のプログラミングなどを学び、医療情報産業で活躍できるIT技術者を育成しています。また家計調査と患者調査をもとに、都道府県別の食生活と健康の関係を分析しています。

[卒業研究テーマ例]

- DPCデータを活用した病院検索システムの開発

- GISを使った地域医療資源の視覚化

- 家計支出と健康・病気の関係の分析

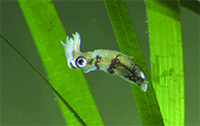

数理情報可視化研究室

超並列プログラミング群知能ロボット

大規模ゲノム解析における超並列プログラミング、小型の自律型ロボットの電子工作やAIエージェント化、生きた昆虫の神経系の行動制御など、さまざまな実験や研究開発を行っています。バイオ系の大学でありながら情報系や機械工学系のテーマも選択でき、先端的なプログラミング技術を身につけることが可能です。

大規模ゲノム解析における超並列プログラミング、小型の自律型ロボットの電子工作やAIエージェント化、生きた昆虫の神経系の行動制御など、さまざまな実験や研究開発を行っています。バイオ系の大学でありながら情報系や機械工学系のテーマも選択でき、先端的なプログラミング技術を身につけることが可能です。

[卒業研究テーマ例]

- シングルボードコンピュータを使ったクラスターマシンの構築

- 機械学習による小型ロボットの適応的行動制御機構の研究

- 機械学習を用いたビッグデータの解析及び可視化システムの構築

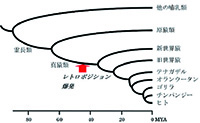

進化ゲノム学研究室

霊長類種子植物遺伝子進化

生物の進化を解明するうえで重要な「新しい遺伝子の誕生のメカニズム」について、実験やコンピュータを使った解析を進めています。そのなかでも、RNAを介して遺伝子のコピーが生じる現象に注目し、植物においてその原動力となっている可能性のあるトランスポゾンを特定しました。今後も動植物のゲノムや遺伝子の進化について追究していきます。

生物の進化を解明するうえで重要な「新しい遺伝子の誕生のメカニズム」について、実験やコンピュータを使った解析を進めています。そのなかでも、RNAを介して遺伝子のコピーが生じる現象に注目し、植物においてその原動力となっている可能性のあるトランスポゾンを特定しました。今後も動植物のゲノムや遺伝子の進化について追究していきます。

[卒業研究テーマ例]

- ヒト新生遺伝子の機能解析実験 ◦植物トランスポゾンの進化解明

- 霊長類偽遺伝子データベースの開発

- ネアンデルタール人ゲノムの解析

ゲノム多様性研究室

生命情報多様性

地球上のすべての生命の起源は同じ。すべての生命が有する生命情報であるゲノム情報や発現遺伝子情報の比較から、生命の進化・多様性を探る研究をしています。ライフサイエンスとコンピュータサイエンス両方の素養を持ち、論理的思考を行える人材育成をめざします。

地球上のすべての生命の起源は同じ。すべての生命が有する生命情報であるゲノム情報や発現遺伝子情報の比較から、生命の進化・多様性を探る研究をしています。ライフサイエンスとコンピュータサイエンス両方の素養を持ち、論理的思考を行える人材育成をめざします。

[卒業研究テーマ例]

- 選択的スプライシングの種間比較から迫る眼・脳神経系の進化

- 珪藻ゲノム解析による赤潮を引き起こす遺伝子の解析

- 合成生物学・情報生物学によるクロレラ-ゾウリムシ共生システムの解明

研究室を選んだ理由(ゲノム多様性研究室 小倉淳先生)

小澤 玲穂奈さん

コンピュータバイオサイエンス学科4年次生(愛知・国立愛知教育大学附属高校出身)

まずは先輩から引き継いだ研究として、毎年漁業や水産業に被害をもたらす赤潮の発生要因となる珪藻と、そうでない珪藻のゲノム比較を行っています。実は、私は個人的に鳥類が好きなのですが、今後はその研究を発展させ、オウム類が罹患するPBFD という感染症のウイルスを比較し、抗体薬の研究に挑戦したいと考えています。