動物生理学研究室

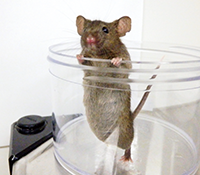

病態モデル脳梗塞線溶系

主にマウスなど実験動物を用いたマクロな実験と細胞を用いたミクロな実験を通して、脳梗塞などの病態の分子レベルでの発現の仕組みの解明に取り組んでいます。特に、線溶系タンパク質が脳梗塞に伴う血管透過性亢進および脳梗塞後の運動・感覚機能回復と神経回路の再構築に果たす役割を研究しており、得られた知見をもとに病気の治療法・治療薬の開発をめざしています。

主にマウスなど実験動物を用いたマクロな実験と細胞を用いたミクロな実験を通して、脳梗塞などの病態の分子レベルでの発現の仕組みの解明に取り組んでいます。特に、線溶系タンパク質が脳梗塞に伴う血管透過性亢進および脳梗塞後の運動・感覚機能回復と神経回路の再構築に果たす役割を研究しており、得られた知見をもとに病気の治療法・治療薬の開発をめざしています。

[卒業研究テーマ例]

- 脳梗塞に伴う血管透過性亢進における線溶系の機能の解明

- 脳梗塞後の神経機能障害回復における線溶系の機能の解明

- バイオアッセイ系による食品からの線溶系調節因子の探索

動物分子生物学研究室

味覚体性感覚

細胞表面には、細胞外からのさまざまな信号や物質を特異的にキャッチするセンサーがあり、細胞内に情報が伝えられています。研究室では、動物の神経系・感覚系のセンサーに注目し、分子生物学的研究を進めています。また、マクロ生物学にも注目し、野生希少動物のカスミサンショウウオに関する調査・研究も行っています。

細胞表面には、細胞外からのさまざまな信号や物質を特異的にキャッチするセンサーがあり、細胞内に情報が伝えられています。研究室では、動物の神経系・感覚系のセンサーに注目し、分子生物学的研究を進めています。また、マクロ生物学にも注目し、野生希少動物のカスミサンショウウオに関する調査・研究も行っています。

[卒業研究テーマ例]

- メダカTRPA1のcDNAクローニングと機能解析

- アホロートルTRPV1の同定とその役割の解明

- 渋味物質タンニン酸によるTRPチャネルの活性化

- 田村山のカスミサンショウウオの保護とその遺伝系統的特徴の把握

エピジェネティック制御学研究室

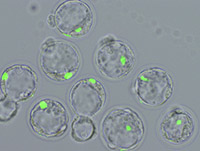

全能性細胞iPS細胞

精子と卵子は受精後に初期化という過程を経て、すべての種類の細胞に分化することができる「全能性」を再び獲得します。私たちは、受精卵が全能性を獲得する分子機構の解明について研究を進めています。また、その研究成果は再生医療実現に向けた高品質な幹細胞の作製法開発に応用できると期待されています。

精子と卵子は受精後に初期化という過程を経て、すべての種類の細胞に分化することができる「全能性」を再び獲得します。私たちは、受精卵が全能性を獲得する分子機構の解明について研究を進めています。また、その研究成果は再生医療実現に向けた高品質な幹細胞の作製法開発に応用できると期待されています。

[卒業研究テーマ例]

- 全能性細胞の可視化と全能性幹細胞の樹立

- 全能性細胞で特異的に発現するTrim61の機能解析

- 全能性細胞特異的遺伝子を用いた高品質iPS細胞の作製

時空動物学研究室

遺伝子改変動物病理診断

近年、組織透明化の技術が開発され、血管や神経がどのように組織に通っているのかを立体的に観察できるようになりました。研究室では、透明化組織の血管だけを染色して脳や肺の血管の通り方を研究。さらに精度を上げるために、さまざまな条件のもとで検討を行い、個体の生命現象とその原理の解明に挑戦しています。

近年、組織透明化の技術が開発され、血管や神経がどのように組織に通っているのかを立体的に観察できるようになりました。研究室では、透明化組織の血管だけを染色して脳や肺の血管の通り方を研究。さらに精度を上げるために、さまざまな条件のもとで検討を行い、個体の生命現象とその原理の解明に挑戦しています。

[卒業研究テーマ例]

- 母体による着床胚の認識、胎盤形成過程に必須な細胞の解析

- 動脈硬化、乳がん、腎臓結石などの石灰化病変の発生機構の解析

- 実験動物を用いた環境中の生物由来アレルギー物質の探索

食品分子機能学研究室

ビワマスペット食の安全琵琶湖固有種

滋賀のブランド魚・ビワマスの脂の乗りをよくするための、食品製造副産物などを利用した飼料開発を行っています。またCT装置を用い、いつ筋肉内に脂が乗るのかを調べ、効率のよい飼養管理をめざしています。同時に、食品の偽装表示防止のための琵琶湖固有種を対象とした種判別法の開発、ペットの肥満軽減を目的としたペットフードの開発も計画しています。

滋賀のブランド魚・ビワマスの脂の乗りをよくするための、食品製造副産物などを利用した飼料開発を行っています。またCT装置を用い、いつ筋肉内に脂が乗るのかを調べ、効率のよい飼養管理をめざしています。同時に、食品の偽装表示防止のための琵琶湖固有種を対象とした種判別法の開発、ペットの肥満軽減を目的としたペットフードの開発も計画しています。

[卒業研究テーマ例]

- ビワマスの筋肉内脂肪のCTを用いた評価

- 様々な食品に対するPPARαおよびδ活性化能の検討

- 琵琶湖固有種二ゴロブナの真贋判定法

比較動物学研究室

ストレス応答発生多様性

環境の悪化に対して生物が行う反応を、ストレス応答と呼びます。このストレス応答に関わる遺伝子を研究しています。研究によく使われるマウスやハエではなく、ホヤ、プラナリア、カキ、ヒドラといったいろいろな動物を使い、ストレス応答の仕組みの多様性を調べています。また、ホヤの発生に関わる遺伝子の研究もしています。

環境の悪化に対して生物が行う反応を、ストレス応答と呼びます。このストレス応答に関わる遺伝子を研究しています。研究によく使われるマウスやハエではなく、ホヤ、プラナリア、カキ、ヒドラといったいろいろな動物を使い、ストレス応答の仕組みの多様性を調べています。また、ホヤの発生に関わる遺伝子の研究もしています。

[卒業研究テーマ例]

- 扁形動物プラナリアの低酸素ストレス応答メカニズムの解明

- 尾索動物ホヤの熱ストレス応答に働く新規遺伝子の解析

- 尾索動物ホヤの胚発生におけるヒストン修飾酵素の機能の解析

発生遺伝学研究室

メダカ性決定多様性

メダカは日本在来の野生動物であり、東南アジアには近縁種が30 種以上分布しています。また、メダカは生物学のさまざまな分野で利用されてきたモデル動物でもあります。

メダカは日本在来の野生動物であり、東南アジアには近縁種が30 種以上分布しています。また、メダカは生物学のさまざまな分野で利用されてきたモデル動物でもあります。

研究室では、これらさまざまなメダカを使って、種内や種間における系統分化と、それに伴う性染色体や性決定遺伝子の進化について研究しています。

研究室を選んだ理由(動物分子生物学研究室 齊藤修先生)

奥田 茉奈さん

アニマルバイオサイエンス学科4年次生(滋賀・県立東大津高校出身)

1年次の「湖北動物プロジェクト」に参加して以来、野生動物の保護に興味を持ちました。齊藤研究室は野生希少種のカスミサンショウウオの生態調査と遺伝的系統解析を行っており、迷わず研究テーマに選びました。大学近くの田村山に繁殖地があり、卵を採取して他の生息地との関連性などについて調査しているところです。また、環境DNAという新技術を用いて、水中に含まれる生物の糞などから、生息する生物や外敵の数を把握する研究にも挑戦しています。齊藤先生は穏やかで親身に相談に乗ってくださり、集中して実験に取り組むことができます。