個体レベルで動物の営みと機能を探求し、生きもの好きがプロフェッショナルになる

生物多様性、食品・実験動物、食品衛生の学びを通して、個体としての動物の営みを探求します。豊かな自然の立地を生かした「湖北動物プロジェクト」などのフィールドワーク、「臨海実習」「家畜飼養学実習」などの多彩な野外実習も特色です。データサイエンスやDNA解析といった最新の知識と技術を身につけ、科学の目で評価・解析できる人材を育成します。

4年後の成長イメージ

- アニマルバイオサイエンス領域の基本から実践に至る知識と技術を修得し、食品、医薬、畜産、愛玩動物、環境保全などの産業に係わる企業、大学、国公立機関などで活躍できる。

- 語学力と情報処理能力で、高度情報化・国際化社会に対応できる。

- 主体的に学び、自ら課題を発見し、その解決法を導き出すとともに、他者と協力して物事にあたることができる。

学びと研究を専門的に深める アニマルバイオサイエンス学科の専門教育

「専門科目」として、以下の6つの科目群から必要な講義・実習を履修することで、アニマルバイオサイエンス研究の実践に必要な知識と技術を身につけます。

学科の学び

| 動物科学 専門教育 |

食品衛生専門教育 (食管理関連) |

食品・実験動物 専門教育 |

生物多様性 専門教育 |

AB 専門実験 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1年次 | 湖北動物プロジェクトⅠ | 実験動物学 | 野外調査実習 | ||

| 学部共通科目 | |||||

| 2年次 | 動物生理学 組織学 動物生殖発生学 ゲノム解析学 湖北動物プロジェクトⅡ (BIWAKO SYSTEM) |

環境保全学 生体高分子解析学 食品衛生学 |

栄養学 神経科学 実験動物学演習 |

動物系統分類学 臨海実習 生物多様性実習 |

|

| 学部共通科目 | |||||

| 3年次 | 生体分子応答学 動物栄養学 発生生物学 ゲノム解析学演習 フロンティア動物科学 糖質生物学 |

タンパク質工学 生物生産学概論 公衆衛生学 生理活性物質概論 応用微生物学 |

免疫学 薬理学 家畜飼養学実習 |

進化生物学 水生動物学 |

A 専門実験Ⅰ(神経生理学) A 専門実験Ⅰ(次世代シークエンス) A 専門実験Ⅰ(栄養病態学) A 専門実験Ⅰ(遺伝学) A 専門実験Ⅱ(病理学) A 専門実験Ⅱ(実験動物学) |

| 学部共通科目 | |||||

| 4年次 | 専門・総合 | ||||

| 文献調査・講読 卒業研究 |

|||||

動物科学専門教育

アニマルバイオサイエンスの基礎を学ぶ

アニマルバイオサイエンスで必要とされる多様性生物学、組織解剖学、発生学、生理学、栄養学などの基礎的な知識を理解します。

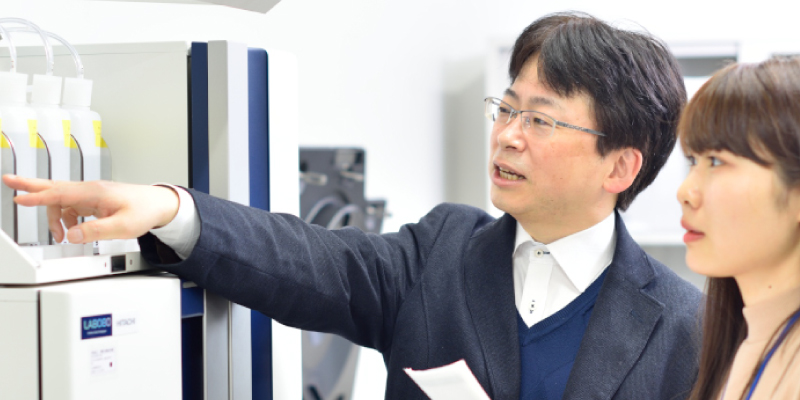

食品衛生専門教育(食管理関連)

食品衛生や食品分析について学ぶ

食品衛生の知識を身につけます。実験では、食品分析に欠くことのできない原子吸光分光光度計、ガスクロマトグラフィー、高速液体クロマ卜グラフィーなどによる分析技術や栄養成分分析の原理を理解し、実践できるようにします。

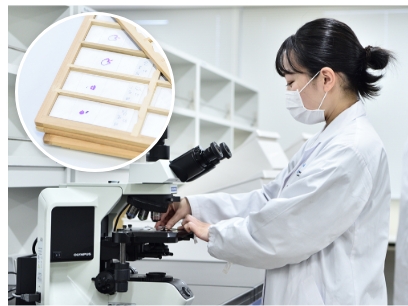

食品・実験動物専門教育

家畜や実験動物について学ぶ

実験動物の構造、機能、特性を熟知し、動物福祉に配慮し、その取り扱いに関して職業レベルの手技を身につけます。個々の問題に対して使用する実験動物、実施する実験計画を判断し、実験結果を正しい手法で解析できるようにします。

生物多様性専門教育

生物多様性や環境問題について学ぶ

系統分類学、生態学、発生生物学についての知識を修得。野生動物、食用動物、実験動物などの共通点・相違点や相互関係を理解し、仕事や研究に応用。生物多様性と地球環境について理解し、研究・保全するための知識と技術を身につけます。

AB 専門実験

アニマルバイオサイエンスの発展的な実験手技を実践できるようにします。また、研究に必要な情報を文献調査により入手する方法を理解し、修得した知識と実験手技を用いて卒業研究を行います。

専門総合

4年次では集大成としての「卒業研究」と「文献調査・講読」を必修として配置し、実社会で活躍するために必要な能力を養います。