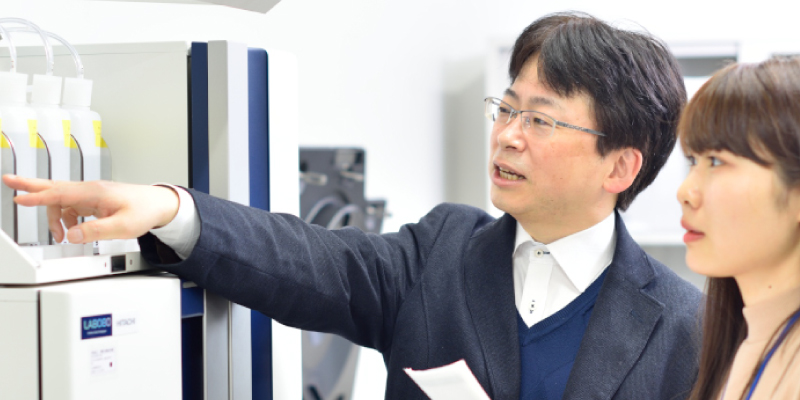

動物を用いた実習・実験と豊富なフィールド実習

本学科では、最も重要なモデル動物であるマウスに加え、両生類のカエル、サンショウウオ、動物進化の系統樹で重要な位置を占めるホヤ、プラナリア、ヒドラなど、日常ではなかなか出会わないようなさまざまな動物を研究しています。

また、これらの動物を用いた実習・研究のほかに、家畜や野生動物について学ぶための学外での実習が用意されています(家畜飼養学実習、野外調査実習、臨海実習、生物多様性実習)。さらに、動物の個体レベルでの実験とともに、細胞レベル、遺伝子レベル、タンパク質レベルでの実験も学びます。

マウス

(Mus musclus)

ヒトと同じ哺乳類に属し、繁殖が容易であるため、医学・生物学における最も重要なモデル動物として利用されています。トランスジェニックマウス、ノックアウトマウス、クローンマウスの作成など、個体レベルでの遺伝子操作・胚操作が可能です。

基礎実験、応用実験、専門実験、卒業研究

ラット

(Rattus norvegicus)

マウスと同じ哺乳類げっ歯目に属するモデル動物です。マウスに比べて体が大きいことから、生化学的実験や病理学的研究に向いているとされます。

基礎実験、専門実験

アフリカツメガエル

(Xenopus leavis)

両生類無尾目に属します。成体の飼育が容易で、一年中成熟した卵が得られることや、卵が大きく実験に使いやすいことから、発生生物学や電気生理学の研究対象として広く利用されています。

専門実験、卒業研究

ネッタイツメガエル

(Xenopus tropicalis)

両生類無尾目に属します。アフリカツメガエルより小型ですが(体長4センチ程度)、性成熟までの期間が4ヶ月と短く、外から遺伝子を導入したり、破壊したりする実験も容易なので、主に遺伝学の研究対象として用いられます。

専門実験、卒業研究

カスミサンショウウオ

(Hynobius nebulosus)

両生類有尾目に属します。日本の中部から九州地方の里山に生息しています。環境省のレッドリストで絶滅危惧種に指定されています。地域ごとに異なる集団が存在しているため、生物地理学的な研究のよい対象であると同時に、生息地の調査・保全といった保護活動が必要な動物です。

卒業研究

メダカ

(Oryzias latipes)

メダカは日本を中心に研究が進められているモデル魚類です。ゼブラフィッシュがコイ目に属するのに対して、メダカはダツ目に属します。同じ魚類の異なる種を研究し、比較を行うことで、魚類全体に共通した性質と、種に固有の性質とを区別することができます。

専門実験、卒業研究

ビワマス

(Oncorhynchus masou rhodurus)

サケ目サケ科に属する魚類で、サツキマスなどに近縁な琵琶湖固有の亜種です。全身がトロと呼ばれるほど脂が乗り、琵琶湖の魚で最も美味しいと言われています。漁獲高は少ないものの、近年は養殖に成功するなど、琵琶湖の貴重な水産資源です。

卒業研究

カタユウレイボヤ

(Ciona intestinalis)

世界各地に生息する海産の動物です。脊索動物門・尾索動物亜門に属します。脊椎動物に近縁で、脊椎動物の起源や進化を解明する鍵になると考えられています。成体は海底に固着し、写真のような独特の形態を示しますが、幼生は魚のような形をしており、そこに脊椎動物との共通点がかいま見られます。さまざまな遺伝子操作が可能です。

卒業研究

プラナリア

(Schmidtea mediterranea)

扁形動物門に属します。再生能力が強く、体を切断すると、それぞれの断片から完全な個体が再生します。そのため、再生や幹細胞の研究に用いられています。また、左右相称動物の三大グループ(後口動物、脱皮動物、冠輪動物)のうち、最も研究が進んでいない冠輪動物に属するため、冠輪動物のモデル動物としても注目されています。

応用実験、卒業研究

フクラガエル

(Breviceps adspersus)

卵内でオタマジャクシからカエルへ変わるため、水のない場所でも繁殖していける特殊なカエルです。フクラガエル属の中でもナマカフクラガエルとDesert rain frogは、砂漠での生活に特化しています。

卒業研究

家畜や野生動物について学ぶための学外実習

湖北動物プロジェクト

野外調査実習(琵琶湖)

琵琶湖岸に生息する水草の調査、琵琶湖に注ぐ川である高時川の水源から河口までに生息する動物の調査、琵琶湖の原風景が残る奥の洲周辺の調査などを通して、生物調査と標本作製の方法を学びます。

⽣物多様性実習(⽇本海)

磯採集による潮間帯に生息する生物の調査、プランクトンの調査、採泥器を用いた底生生物の調査、魚類の体色に関する生理学的実験などを通して、海洋生物の生態と形態の多様性について学びます。

臨海実習(太平洋平洋)

磯採集による潮間帯に生息する生物の調査、プランクトンの調査、ウニの発生過程の観察などを通して、海洋生物学の基礎を学びます。

家畜飼養学実習

飼料配合と飼料給与、超音波による妊娠鑑定、体重測定、鼻紋採取、徐角、直腸検査、精液採取と観察などを通して、畜産の現状や産業動物への理解を深めます。