環境科学応用実験Ⅰ

バイオに特化した「バイオの総合大学」だからできる、体系的な履修プログラムに基づいた実験と実習です。

1年次から段階を踏んでの実験

徹底した実験の重視で、1年次の週3コマに始まり、段階的にレベルアップを図っているのが、本学カリキュラムの最大の特徴です。

高度なバイオ研究・技術者をめざすためには、何よりも実際の研究現場で通用する技術力の修得が必要だからです。また、実験を通じて体得した知識は、講義による科目内容の理解を促し、総合的な学力の向上へとつながっていくからです。

自然科学基礎実験

動物科学専門実験II

バイオに不可欠な情報技術も修得

実験とともに重視しているのが、情報科学の実習です。教育や研究、とりわけポストゲノム時代のバイオサイエンスの研究にとって欠かすことができないのが、コンピュータの知識と操作技術です。

1人に1台のコンピュータを配置し、1年次で基本的なアプリケーションの操作技術、2年次にはバイオサイエンスの新しい研究領域として注目されているバイオインフォマティクスの基礎を、全学科の学生が学ぶことができます。

コンピュータ実習

生命情報科学専門実習

実験・実習を支える本学ならではのしくみ

他大学に例を見ない豊富な時間

国公立大学の多くが、1、2年次に生物・物理・化学の基礎実験を選択受講するのに対して、本学では1年次から専門基礎実験と情報科学実習を必須科目にして、専門性の高い実験に親しむことができます。卒業研究を除いた3年間で実験900時間は、他大学と比べ群を抜いた時間数となっています。

【バイオサイエンス学科の場合】 ※1時間=45分授業

※この他にコンピュータバイオサイエンス学科は生命情報科学専門実習、データベース実習、プログラミング実習等があります。

専任教員配置と充実した指導体制

専門領域ごとに実験担当の専任教員と助手を配置、実験書・指導要領の作成と指導にあたるとともに、大学院生のTA(ティーチング・アシスタント)も親身に実験・実習を援助しています。本学オリジナルのカリキュラムに基づいた独自性の高い実験・実習内容は、学生の勉学意欲を高めています。

助手が実験を準備

教員と助手、TAが実験援助

グループ単位の指導とホームルーム

実験・実習は、内容に応じて6〜8人のグループ単位で進められ、教員スタッフが配置されています。実験の手順や機器の操作とともに、実験内容の理解をグループ単位で援助します。約60人の実験のクラスを、本学ではホームルームに位置づけ、学習面のみならず生活面も含めた一人ひとりの指導にあたっています。

「実験ノート」と「実験レポート」

実験ノートの記入を通じて、書き方や記録の仕方を指導するとともに、教員スタッフがチェックし指導します。実験レポートの添削も行い、分かりやすい報告の作成指導も行っています。こうして実験を「計画」、結果を「記録」し、他人に分かるようにまとめる「報告」という、実社会で求められるスキルを育みます。

実験レポート

実験ノート

実験・実習室を覗いてみよう!

【2013年度例】

2014年度からの教育プログラム実施により、科目の名称、内容、設置について変更する場合があります。

遺伝子科学専門実験I

生命科学研究や医療現場で必須となるDNAの塩基配列決定と遺伝子の同定技術

生物の遺伝情報をコードするDNAの塩基配列を決定し、DNAがコードする遺伝子を同定する技術を修得します。

この実験では、シロイヌナズナcDNAライブラリから4つのコロニーを選択し、コロニーPCR法によりコードされたDNAの長さを推定します。その結果から2つのコロニーを選択し、プラスミドDNAを抽出後、キャピラリーDNAシーケンサーにより塩基配列を決定します。その塩基配列をDNAデータベースに対して相同性検索することで、各コロニーがコードする遺伝子を推定します。

本実験を正確に行えることは、生命科学研究や今後の医療現場で必須の技術の一つです。各人が確実に実験技術を身につけられるように、一人ひとり、コードされている遺伝子が未知なコロニーを解析してもらいます。本実験は、他大学では通常グループ単位で行うところを、本学では一人で実験するところに特徴があります。(担当:宇佐美昭二先生)

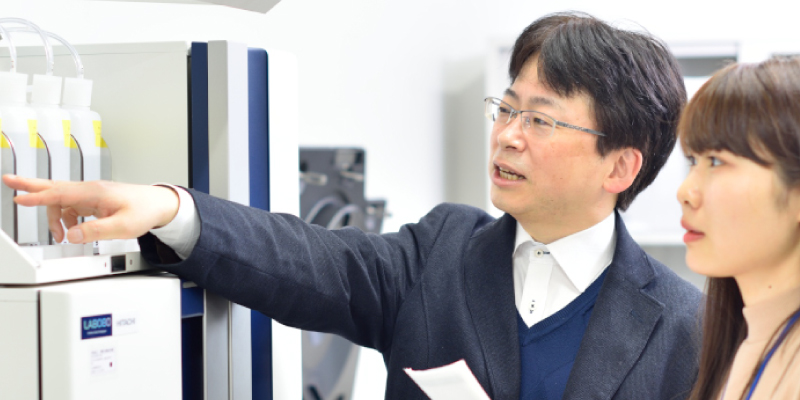

分子科学応用実験II

生命の基本物質であるタンパク質の取り扱いの基礎を学ぶ

生命の基本物質であるタンパク質の取り扱いの基礎を学ぶ目的で、タンパク質の精製を行います。タンパク質の精製は、タンパク質の研究を行う上で、サンプルを得るための重要なステップであり、誰もが修得しなければならない技術です。

実験では2種類のタンパク質(リゾチームとα-アミラーゼ)の精製を行います。まず、数種のタンパク質が混合している溶液から、イオンクロマトグラフィー法により精製を行います。実験前半では、イオン交換クロマトグラフィーの原理と精製の基本技術を解説し、リゾチームのイオン交換クロマトグラフィーによる分画、タンパク質量の測定・活性測定・電気泳動による純度確認、および回収量の測定などの基本技術を学びます。後半では、前半で得た知識をもとに、各自が精製法を独自に考えてα-アミラーゼの精製を行い、自分の立てた精製法の評価を行うプログラムになっています。

精製法の立案には、実験技術の知識だけでなく、タンパク質の物理的な性質など、基礎的な知識も必要であり、タンパク質という物質の学習にも役立つものとなっています。(担当:西義介先生、川瀬雅也先生、河合靖先生、長谷川慎先生、向井秀仁先生、中村卓先生)

細胞科学専門実験I

がん細胞に抗がん剤を作用させ、薬剤の評価技術を修得

1、2年次で学んだ技術の応用として、培養細胞を用いた薬剤効果の評価技術の修得をめざします。

抗がん剤として使用されているトポテカンやイリノテカンの基になった化合物であるカンプトテシンを用い、がん細胞に作用させた際のプログラム細胞死(アポトーシス)について解析するとともに、細胞死検定法を修得します。実験に用いるがん細胞は、前骨髄球性白血病由来の樹立がん細胞株です。

アポトーシスによる形態変化を顕微鏡下で観察するとともに、アポトーシスの指標として、アガロース電気泳動により、核DNAの断片化を検出します。さらに、細胞の生存率を代謝活性測定法により求めます。これらは、製薬から食品分野まで、幅広い企業で求められる技術です。

全8回の実習のうち、1回は実習ガイダンス、4回は2人1組で実験を行います。その後、実験内容の理解を深めるために、2回は操作原理や実験考察等の15テーマを分担してプレゼンテーションを行い、最終回に実験ノートを完成させます。(担当:小宮徹先生、亀村和生先生)

環境科学専門実験I

採取した植物を遺伝子解析などで同定し成果を発表

大学近くの里山や琵琶湖の湖畔などから学生が採取してきた植物の学名を、様々な手法を用いて同定する実習です。

植物の外観を観察する「形態の観察」、最新技術の「遺伝子配列の解析」、そして世界中のデータベースから遺伝子の類似配列を得る「コンピュータバイオ」という手法を用いて得られたデータを統合し、一つの植物の学名を同定していきます。

教員スタッフと約10人の大学院生のTAによるきめ細かいサポートを受けながら実験を進め、実験の最終日には全員が実験結果をプレゼンテーションして、学生同士で質疑応答を行います。

この実験の特徴は、各自が採取してきた異なる植物を用いて実験するため、異なる結果が得られることです。実習では、自分の実験結果と解析結果だけを用いて、それぞれの解答を導き出してもらいます。この実習によって、得られた結果の意味を自分の頭で考え、論理的に結論を導き出す能力が養われることになります。(担当:蔡晃植先生、山本博章先生、向由起夫先生、池内俊貴先生)

動物科学専門実験II

他大学に例を見ない最先端技術のオンパレード

メダカの遺伝子配列情報を手がかりに動物種と種内系統構造を比較、同定する動物分子遺伝学、マウス飼料の水分・栄養素の定量分析と高脂肪飼料で肥満マウスを作成し血液の生化学検査、血中パラメータを測定する動物栄養学、食餌の違いによるマウスやラットの血圧変化を測定し動脈硬化や高血圧の仕組みの理解、GFP遺伝子を組み込んだがん細胞をヌードマウスに移植しがんの増殖への生理反応を観察する動物病態・診断治療学の4つの発生工学の実験を行います。

発生工学の実験では、アフリカツメガエルなどをホルモン投与で産卵させ、GFPを改良したVenus遺伝子をマイクロインジェクションしてトランスジェニック動物を作成、胞胚期までの蛍光観察を行います。さらに初期発生関連遺伝子のRNAを初期卵割胚に導入し、発生過程の形態形成がどのように変化するかを観察します。遺伝子による発生制御は20年前には「神秘の領域」であり、学生実験で行うのは本学だけと言えます。(担当:野村慎太郎先生、中村肇伸先生)

データベース実習III

商用レベルのWebシステム開発の実践的なノウハウを修得

データベース実習は、初級編、中級編、上級編に分かれており、初級編では、MySQLを用いてSQLの基礎を学びます。

中級編ではMySQLとPHPを連携させてユーザ登録ページや掲示板、Eコマースサイトの構築手法などを修得します。データベース実習IIIでは上級編として、HTML5の最新機能であるグラフィックス機能、WebGL、マルチメディア再生機能、Web Strage、キャッシュマニフェスト、Webワーカーによる分散処理などの新機能を取り入れることで、ユーザビリティの高いクライントシステムを構築するためのUI設計技術を学びます。

最終的にデータベースシステムとリンクさせて、商用レベルのWebシステムを開発できる実践的なノウハウを身につけてもらいます。(担当:和田健之介先生)