滋賀県守山市の「速野学区まちづくり推進会議」と「湖岸に咲くハマヒルガオを守る会」が取り組む、ハマヒルガオの保全育成活動に協力しています。生物有機化学研究室(河合靖教授)で、ハマヒルガオの硫酸処理を行いました。

ハマヒルガオは種子の表面が固い硬実種子で、雨水などによる吸水だけでは数%程度しか発芽しません。海岸や湖岸に近い砂浜では、波などによる砂との摩擦で種子の表面が傷ついて吸水効率が良くなり発芽しやすくなりますが、守山の群生地では台風などの水害があり護岸工事で地形が変わり、自然に落ちた種子の表面が傷つかなくなってきて発芽する数が年々減ってきていました。

地域の活動(速野学区まちづくり推進会議+湖岸に咲くハマヒルガオを守る会)により種子を集めて、バイオ大学で濃硫酸処理(30分)をすることで、表面の固い殻を適度に溶かして、吸水だけで発芽しやすくしています。

作業の解説

- 左のビーカーで濃硫酸に種子を30分かき混ぜながら浸けています。右のビーカーでは処理に使った濃硫酸を廃棄するため中和しており、この作業が一番危険で大変です。

- 学生が濃硫酸処理作業をしています。

- 濃硫酸処理した種子を水洗いした後、風乾するために箱に拡げています。

- 濃硫酸処理が終わった後の種子、真っ黒な種子の表面の黒い膜が溶けて白っぽくなります。

- 写真1

- 写真2

- 写真3

- 写真4

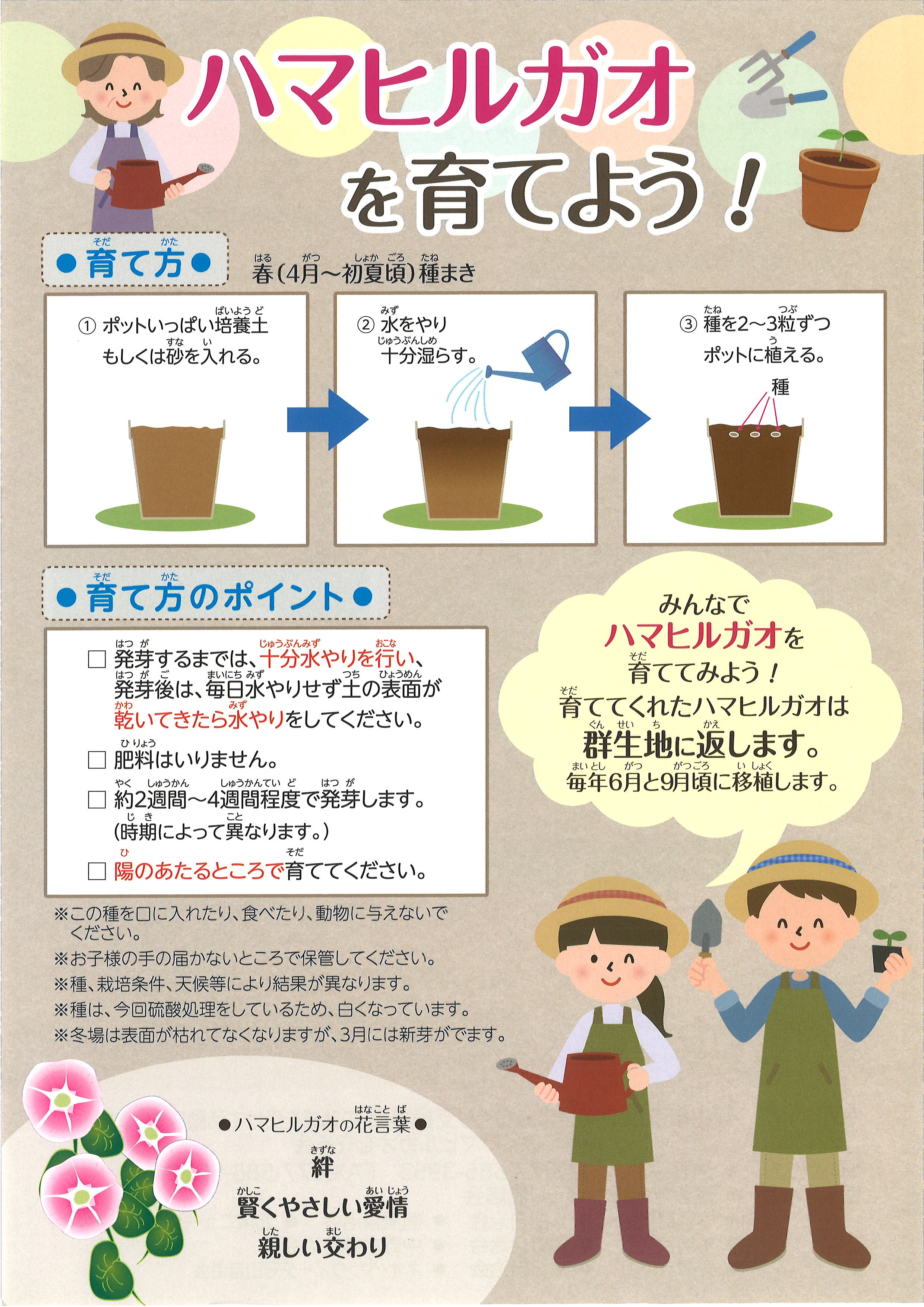

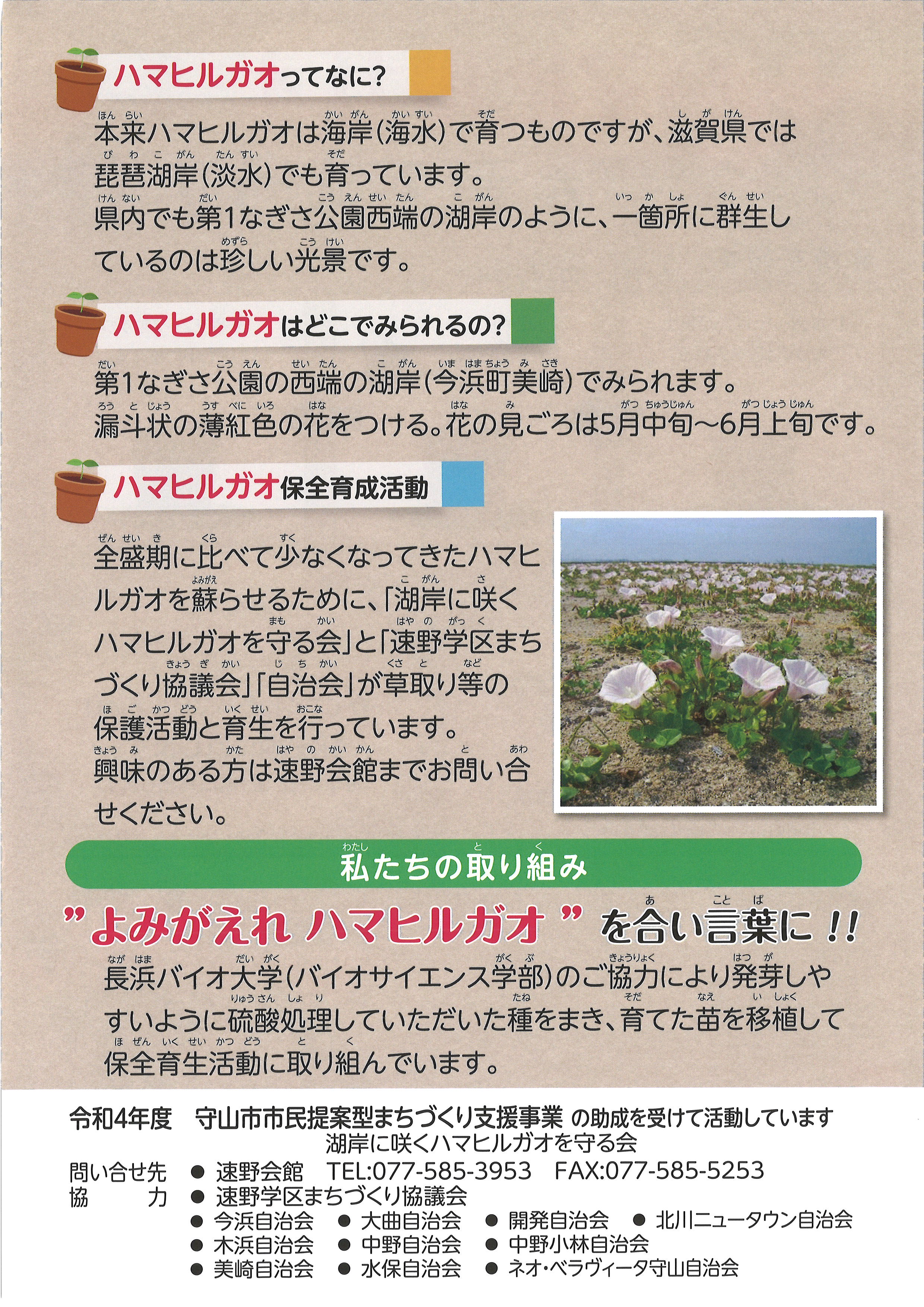

ハマヒルガオ保全の取り組みについては、チラシをご覧ください(画像をクリックすると拡大できます)。