分子生命科学コースの概要

タンパク質(protein)は20種余りのアミノ酸を単位として、直鎖状に連結されたポリマーですが、ギリシア語のproteios(主要な、第一の)を語源にして名付けられたように、生命の基本をな

タンパク質(protein)は20種余りのアミノ酸を単位として、直鎖状に連結されたポリマーですが、ギリシア語のproteios(主要な、第一の)を語源にして名付けられたように、生命の基本をな

す重要な分子で、人類を含めた生物の生命活動の主役をなしています。

近年、バイオテクノロジーの急速な進展に伴って、タンパク質をはじめとする生命を構成している分子の全体像が明らかになってきました。

本コースでは、私たちにとって大切なこのタンパク質について学び、「生物とは何か」を理解します。特に、タンパク質をはじめとする生体分子の機能や構造を解明する研究方法や技術開発を行

い、生命の仕組みを調べることによって、タンパク質を有効に利用する方法を探ります。

期待される就職分野

生命科学関連の大学院・研究所・企業など、タンパク質工学の技術・知識を活かして、例えばアトピーに優しい化粧品や機能性食品といった化学・食品工業や医薬品関係の研究・開発・品質管理の道へ進むことが期待されます。

履修モデル

| 1年次〜 | 2年次〜 | 3年次〜 | 4年次〜 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 一 般 教 育 |

人文・社会 | 哲学 法学(日本国憲法) 歴史学 日本文化論 心理学 情報社会 科学技術史 |

文学 経済学 日本の歴史と文化(留学生) |

現代の社会と政治 | |

| 健康 | 健康保健学 | ||||

| 外国語 | 英語I 英語II 日本語I(留学生) 日本語II(留学生) |

科学英語I 科学英語II 英会話I 英会話II |

英語III 英語IV |

||

| スキル | 文章表現 プレゼンテーション技法 |

||||

| 情報 | コンピュータ実習 (情報科学演習)I コンピュータ実習 (情報科学演習)II |

||||

| 自然科学 | 数学I(数学基礎) 数学II(解析学) 数学III(線形代数学) 基礎物理学I(力学) 基礎物理学II(電磁気学) 化学I(有機化学) 基礎生物学 基礎化学演習 自然科学基礎実験 |

基礎統計学 | |||

| キャリア | ライフデザイン 長浜バイオ大学 魅力発見発信プロジェクト |

キャリア開発I 長浜まちづくり 魅力発見発信プロジェクト 論理的思考力開発 |

キャリア開発II | ||

| エッセンシャル | プログレス | アドバンスト | |||

| 専 門 教 育 |

講義科目 | 化学II(物理化学) 化学III(無機・分析化学) 生化学I(生体成分化学) 細胞生物学I 基礎微生物学 |

生命倫理 生化学II(代謝生化学) 生命情報科学概論 安全学 タンパク質科学 細胞生物学II 機器分析概論 酵素科学 遺伝子科学 遺伝子工学 生体高分子解析学 |

バイオビジネス概論 バイオマテリアル産業論 生体分子応答学 構造生物学 ゲノム創薬科学 食品機能科学 病態生化学 応用微生物学 糖質生物学 タンパク質工学 医学生物学 生理活性物質概論 |

文献調査・講読 |

| 実験・実習科目 | 遺伝子科学基礎実験 分子科学基礎実験 細胞科学基礎実験 環境科学基礎実験 |

生命情報科学応用実習I 生命情報科学応用実習II 遺伝子科学応用実験I 遺伝子科学応用実験II 分子科学応用実験I 分子科学応用実験II 細胞科学応用実験I 細胞科学応用実験II 環境科学応用実験I 環境科学応用実験II |

遺伝子科学専門実験I 分子科学専門実験I 細胞科学専門実験I 環境科学専門実験I 分子科学専門実験II |

||

| 総合専門 | 卒業研究 | ||||

先輩の研究室を拝見!

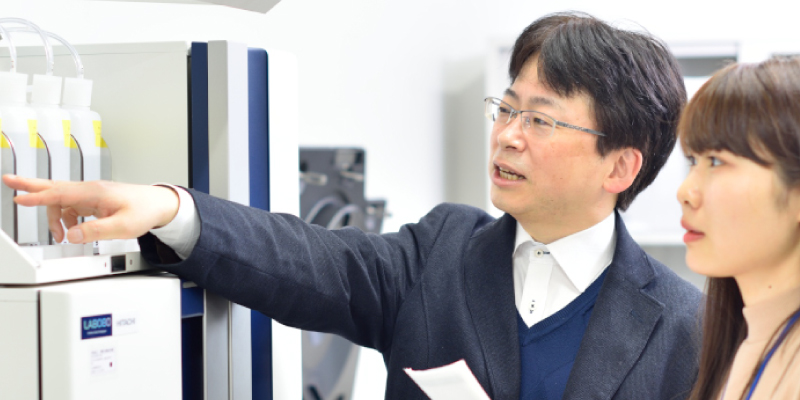

蛋白質工学研究室・西義介先生

辻 健太さん(滋賀・県立米原高校出身)

サメの抗体ライブラリーの作製と特異性の解析

サメの抗体のライブラリーの作製と、抗原に対する特異性の解析を行っています。現在、日本でサメの抗体を扱っているのは私たちの研究室だけです。それなので、あまりデータがなく試行錯誤することがありますが、新規発見の可能性があり非常にやりがいがある研究です。

サメの抗体のライブラリーの作製と、抗原に対する特異性の解析を行っています。現在、日本でサメの抗体を扱っているのは私たちの研究室だけです。それなので、あまりデータがなく試行錯誤することがありますが、新規発見の可能性があり非常にやりがいがある研究です。

研究室の雰囲気は、みんな仲が良く、気軽に質問や相談ができます。研究を行っているときは、真剣に研究に取り組んでいます。また、研究室のみんなでバーベーキューや飲み会などを行い、メリハリをつけて研究生活を満喫しています。

先生は、自分で考え行動する力を鍛えてくれそうです。一見非常に怖そうな印象でしたが、実はそういう程でもなく、学生たちの行事にも積極的に参加してくれる気さくな一面もあり、いつも一所懸命に学生達の事を考えてくれる良い先生だと思います。

生物有機化学研究室・河合靖先生

岸村 陽介さん(滋賀・県立水口東高校出身)

カテキンとリン脂質の合成で機能性物質を創る

私

私

の研究テーマは、「フォスファチジルカテキンの合成と抗酸化活性」というものです。お茶に含まれているカテキンには、抗酸化作用、老化抑制作用、抗癌抗菌

作用などがあります。カテキンをリン脂質と酵素反応で合成することで新しい機能性物質を創りだし、健康的な食品の開発や医療に活かせることを目的としてい

ます。

研究室では、卒業された先輩方の研究ノートと先生のアドバイスを参考に、日々研究に取り組んでいます。分からないところがあれば、

研究室の参考書や図書館、そしてインターネットで一度調べ、それでも分からないときは先生や先輩に伺います。先生や先輩はその都度熱心に教えてくれて、理

解できるまで付き合ってくれます。先生や先輩、そして同期の人みんな仲が良く、楽しく充実した大学生活をこの研究室で一緒に送りましょう。

蛋白質機能解析学研究室・長谷川慎先生

田中 誠さん(三重・県立神戸高校出身)

抗がん剤の開発をめざしたRID の機能評価

人

人

は体内で様々な物質の合成や分解を行なって、体内の恒常性を保っています。この分解を担っているものにプロテアソームという分子があります。細胞中でプロ

テアソームの活動を阻害すると、細胞は正常に生育できず細胞死へと向かいます。このしくみを利用し、がん細胞中でプロテアソームの活動を阻害すると、強い

抗がん作用を発揮します。私の研究テーマは、「化学的に安定・非ペプチド性のプロテアソーム標的抗がん剤の開発」というもので、プロテアソーム阻害作用が

あるリダイフェン(RID)という物質の、分子間相互作用や構造活性相関などの機能評価を行なっています。

この研究室では、多くの共同研究を行っています。そのため、他の研究室や企業の人とも交流するので良い刺激を受けます。私は今の研究に非常にやりがいを感じながらも、楽しんで研究を行っています。

ペプチド科学研究室・向井 秀仁先生

小原 颯馬さん(滋賀・県立東大津高校出身)

新しい生理活性ペプチドの発見と機能を研究

生

生

体の生理機能上重要な役割を持つペプチド、"生理活性ペプチド"について、新たな生理活性ペプチドの発見とその機能、効率的スクリーニング法を研究してい

く予定です。最終的には、新しい生理活性ペプチドを見つけて、そのペプチドに自分の名前をつけられたらいいと思っています。

2012年度から開設されたとても新しい研究室です。今は向井先生と、共同研究をされている先輩に教えていただきながら、研究に取

り組んでいます。月に数回お見えになる客員教授の木曽先生は、学生である私たちがお会いできるような方ではないので、とても良い刺激になります。

研究員はみんな仲がよくて、お昼ご飯などは一緒に食べに行ったりします。向井先生は車がお好きなので、乗せていただいたこともあるのですが、エンジンに驚きました。とても格好良いですよ。

分子生物化学研究室・中村 卓先生

出来 弘幸さん(大阪・府立登美丘高校出身)

有害な有機ハロゲン化合物の分解酵素を研究

熱安定性が高く80℃でも医薬品の原料になる非天然アミノ酸を合成することが可能なOPSSと、有害な有機ハロゲン化合物を分解するL-DEX YLという、2つの酵素について研究しています。私はコンピュータソフトを用いて、L-DEXYLの働くしくみを調べています。

熱安定性が高く80℃でも医薬品の原料になる非天然アミノ酸を合成することが可能なOPSSと、有害な有機ハロゲン化合物を分解するL-DEX YLという、2つの酵素について研究しています。私はコンピュータソフトを用いて、L-DEXYLの働くしくみを調べています。

研究室では一週間の予定を立てて行動するため、自分の予定に合わせた研究を行うことができます。研究室という響きは堅いイメージを持つかもしれませんが、そんなことはなく、普段からメリハリをつけて研究や勉強を行い、飲み会などのイベントを通じて先輩方と交流します。

先生は、大学院進学に向けた様々なアドバイスや勉強・実験に関することなど、自分が理解できるまで親身に考えてくださるので、さらに向上したいという気持ちになります。みなさんも一緒に充実した大学生活を送りましょう。