コンピュータバイオサイエンス学科の学び

カリキュラムポリシー

本学科では、 生物医療情報学を学び、とりわけ情報処理やデータ解析の視点から、医薬・ 医療、食糧、環境、情報等の分野で社会に貢献できる研究者、技術者、データサイエンティスト、実務者等を育成することを、教学の目標に据えています。

本学科では、 生物医療情報学を学び、とりわけ情報処理やデータ解析の視点から、医薬・ 医療、食糧、環境、情報等の分野で社会に貢献できる研究者、技術者、データサイエンティスト、実務者等を育成することを、教学の目標に据えています。

Ⅰ 生物医療情報学を学ぶ上で、コンピュータを使いこなす能力の育成は必須です。そのため、1年次から2年次まで、コンピュータの基本操作、プログラミング、データベース、バイオインフォマティクスなどの情報実習を必修科目として配置します。

Ⅱ 加えて、バイオサイエンスの基礎知識・技術を修得するために、1年次から2年次まで必修科目としてバイオサイエンス実験・演習科目を履修します。

Ⅲ これらの講義と実験・実習を通じて、コンピュータとバイオの両方に精通した人材を育成します。

Ⅳ 同時に、次のような特色を持った講義と実習により、大学院への進学力や様々な職業分野への就業力を高めます。

- 初年度から専門分野の各論教育を行います。

- 2年次後半からは「情報生物学専門プログラム」と「医療情報技術専門プログラム」に分けて、専門的な教育を行います。

- 医薬・医療などに関連する講義を行います。

- 3年次後期から研究室に配属し、専門的な研究・演習を行います。

難解な科学を、易しく解きほぐす

01 高度な内容を分かりやすく教えます

私たちの学科は「難解な科学を徹底的に易しく!」を基本方針に、教育を行っています。

学科が扱っている分野は、「バイオ医療情報学」と呼ばれるものです。この分野はまだ歴史が浅く、世の中にはほとんど知られていません。しかしこれからのバイオの時代の主役を担う学問として、世界中で注目を集めています。とりわけ健康と医療の分野から大きな期待を寄せられています。

そんな私たちの最大の武器はコンピュータです。コンピュータを使って健康を守り、病気と闘う。それが私たちの目標です。

ちょっと想像もつかないかもしれません。しかしこれからのバイオ分野は、実験よりもコンピュータが重視される時代に入っていきます。バイオ医療情報学はまさにバイオサイエンスの華。将来性の高い、最強の学問と言っていいでしょう。

もちろん最先端の科学ですから難しさも伴います。しかし、普通の能力の学生に、いかに分かりやすく教えるかが私たちの使命だと考えています。入学時点での特別な予備知識は要りません。数学や物理が苦手というひとでも構いません。なにより「理科は好きだけど実験はちょっと...」というひとに最適です。

ではどんなことを教えるのか、ほんの少しだけご説明しましょう。

02 健康と病気を左右する遺伝子を探し出す

ヒトのDNAは30億塩基対。そのなかに約2万種類の遺伝子が詰まっていると言われています。その中には健康と病気に関かわる遺伝子も数多く含まれています。

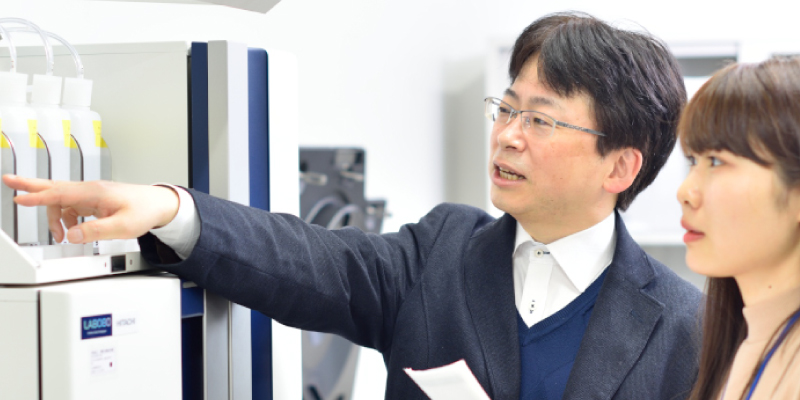

次世代シーケンサーと呼ばれる最新装置が普及したおかげで、ヒト1人分のDNA情報をほんの30分ほどで読み取ることができるようになりました。しかしそこから病気の遺伝子を探り当て、将来発病するかどうかを予測するためには、最新のIT技術が欠かせません。

私たちの学科は本格的なスーパーコンピュータを2機持っています。このスーパーコンピュータを使って病気の遺伝子を解析するための知識と技術を早くからしっかりと教えていきます。まずはDNA情報から特定の病気の遺伝子を探り当てる。これがバイオ医療情報学の第一歩です。

次世代シーケンサー

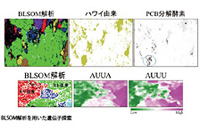

BLSON解析を用いた遺伝子探索

スーパーコンピュータ

03 ウイルスや病原菌の進化を予測する

人間の遺伝子と同じくらい重要なのが、ウイルスや病原菌などの遺伝子です。それらの病原体は進化の速度がたいへん速いため、いままでまったく無害だったものが、ある日突然、人類の脅威に豹変することも珍しくありません。鳥インフルエンザのひとへの感染などをニュースでご覧になったことがあるでしょう。

しかし彼らがこれからどう進化するかを事前に予測できれば、先回りして対策を立てられます。たとえば事前にワクチンを用意することも、将来的には可能になるはずです。

私たちの学科では、そうした研究も行っています。スーパーコンピュータでインフルエンザウイルスやエイズウイルスの進化の予測に挑戦しています。と書くと難しそうに感じるかもしれませんが、3回生までに習う知識と技術で誰でも簡単にできますからご安心を。

インフルエンザウイルスの進化予測

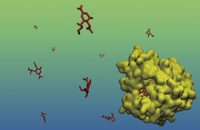

04 医薬品を設計する

病気を予測できたら、次は治療法の開発です。とりわけ新しい医薬品の開発が重要になってきます。コンピュータを使って新薬を開発することをドラッグデザインといいます。実は医薬品の多くは我々の体のなかのタンパク質に結合し、その効果を発揮するのです。ですからドラッグデザインにはタンパク質の構造解析とシミュレーションが欠かせません。

ここでもスーパーコンピュータが威力を発揮します。タンパク質の細かい動きを計算したり、薬の分子とどう結合するかをCGで描いたりします。さらにバーチャルリアリティ技術を使った、まったく新しいドラッグデザインシステムの研究開発も進めています。

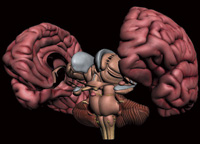

05 医用画像解析で診断効率を上げる

私たちはDNAやタンパク質だけを相手にしているわけではありません。実際の医療現場では、肉眼で観察できることのほうが大切です。とりわけ医用画像機器の発展は目覚ましく、CTやMRIで人体の内部を断層写真で簡単に観察できるようになりました。

しかし断層写真は2次元。一方の人体は3次元。

このギャップを埋めるために、断層写真から人体の3次元モデルをコンピュータで再現し、より観やすく分かりやすく加工する技術の開発も進めています。さらに昨年には3次元プリンタを購入し、コンピュータのなかだけでなく実際に臓器を造形化し、手に取って観察できる技術の開発も進めています。

3次元プリンタは誰でも簡単に操作できます。卒業研究の合間に、遊びでキャラクターの3次元モデルを作っている学生も結構います。

3次元プリンタ

臓器の3DCG

06 電子カルテで医療情報を管理する

遺伝子解析で分かった病気の罹りやすさや、実際に病気に罹ったときに撮影された医用画像はしっかりと保存し、その後の健康管理や治療にも役立てていかなければなりません。それら医療情報を保存・管理するための仕組みが電子カルテです。スマートフォンやタブレットからも利用可能な、モバイル型電子カルテの研究開発も盛んになってきました。高齢化が進み、在宅のお年寄りが増えています。小型軽量で使いやすい電子カルテシステムが、今後ますます求められるようになっていきます。私たちは新しい時代にマッチした電子カルテシステムの研究も進めています。

電子カルテ

07 専門教育を2プログラム用意

いくら簡単に分かりやすく教えると言っても、バイオ医療情報学の守備範囲は大きすぎます。そこで3年次からの専門教育を、「情報生物学コース」と「医療情報技術コース」の2つに分けて行っていきます。

情報生物学コースでは、病気の遺伝子の解析、ウイルス・細菌の進化、ドラッグデザインなどを学びます。

医療情報技術コースでは医用画像処理や電子カルテなどの知識と技術を学んでいきます。また基本情報技術者や医療情報技師の資格取得を目指した授業も行います。

どちらのコースに進むかは皆さんの希望次第です。入学時に進路を決める必要はありません。最初の2年間で自分の適性を見極めてから決めることができます。

自分は理系だと思うひと、ただし実験はちょっと苦手だと思うひと、コンピュータが好きなひと、医療分野に興味があるひと。そして最先端の難しいサイエンスを易しく学びたいひと。

私たちの学科は、そういうひとたちにピッタリです!

大学の4年間を有意義に過ごしてください。

それが私たちの願いです。

コンピュータで医薬品をつくるための技術を開発

- コンピュータバイオサイエンス学科は、2012年から文部科学省が推進する「創薬等支援技術基盤プラットフォーム」事業に採択され、医薬品設計支援のコンピュータシステムの開発を進めています。

- 現在、日本の医薬品貿易は2兆円近い赤字なのを知っていますか?「創薬等支援技術基盤プラットフォーム」事業は、この問題を解決するための国家プロジェクトです。新しい医薬品の設計や開発の技術基盤を国として整備することで、日本の医薬品開発力を将来に向けてパワーアップします。

病気の原因になるDNAやタンパク質などは、体の中で巨大な分子機械(「超分子」とよばれます)を作って働きます。多くの場合、病気はそのような超分子が故障することで起こることが分かってきています。そこで、長浜バイオ大学の研究チームでは8人の教員が協力して、超分子の形や働きを、コンピュータを使って予測するシステムを開発しています。このコンピュータシステムで、実験的に構造を調べることが難しい超分子の働きを予測し、これまでにない新薬開発の支援をすることが目標です。

学生諸君は、実習や卒業研究を通じて、このプロジェクトに参加することができます。日本の創薬を基礎から支えるコンピュータバイオを学んでみませんか?