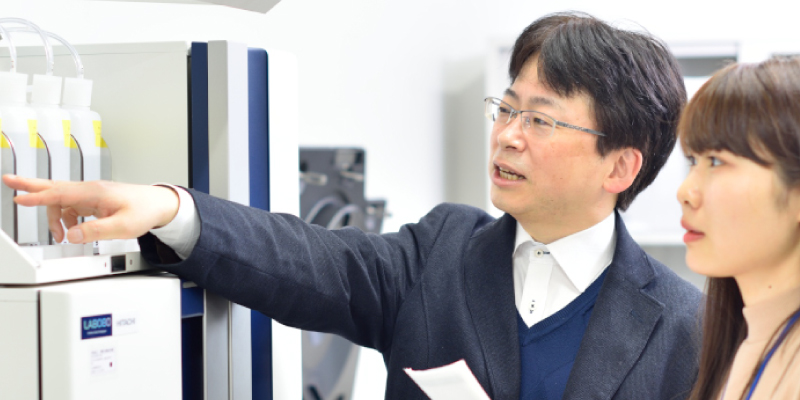

学科の学び

アニマルバイオサイエンス学科では、バイオサイエンスの要素的・基礎的な知識・技術を基盤として、個体レベルにおける生命現象の理解のもとに、生物多様性、実験動物学、実験病理学、動物管理・取り扱い、食の安全などに関する知識・技術とその応用能力、さらに論理的・実践的思考能力を修得し 、医療や食の安全・安心など21世紀型社会に貢献できる人材の育成を教学の目標に据えています 。

- (生物多様性)地球の生態系における生物の多様性、生命の繋がりを理解し、ヒトと動物と環境との望ましい共生のあり方を学びます。

- (実験動物学)基盤となる遺伝子、分子、細胞レベルのバイオサイエンスを学ぶとともに、個体レベルの生理、行動、病理、発生工学などを学習し、それらを解析する技術を修得して、幅広い視点で動物の生命現象を理解し研究する能力を養います。

- (実験病理学)実験動物、とりわけ疾患モデル動物を用いてヒトの病気を再現し、これを個体、組織、細胞、分子の各レベルで理解し、解析する能力を修得します。最終的には病気の原因解明、治療法探索に貢献する技術を修得します。

- (動物管理・取り扱い)動物実験における生命倫理を理解するとともに、実験動物技術者資格取得に向けた、哺乳動物を中心とする実験動物の適切な取り扱い技術・管理方法を修得します。

- (食の安全)食品衛生管理者、食品衛生監視員などの資格取得に必要な科目を学習し、食の安全に貢献する知識・技術を修得します。

- (論理的・実践的思考)修得した知識・技術を自らの考えで必要に応じた形で利用する論理的・実践的能力を、実験・実習および卒業研究を通じて修得します。

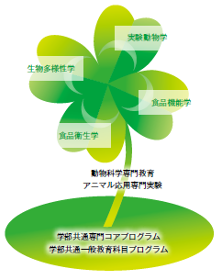

学科の教育プログラムの概要

本学科の教育プログラムは、①「生物多様性」を学ぶ生物多様性学、②病気のメカニズム解明を目指す実験動物学、③「畜産学」「食品加工学」などを学ぶ食品機能学、④「食の安全」に関わる食品衛生学の4専門教育ユニットから構成される1つのプログラムです。

これらの学問すべてを関連づけて学び、理解することによってはじめて「アニマルバイオサイエンス学」を修得することができます。

アニマル専門教育プログラムは動物科学専門教育とアニマル応用専門実験という二つのユニットの上に芽生えた四つのユニットから成り立っています。重なり合い協調する四つ葉は君を最先端の生命科学へいざないます。

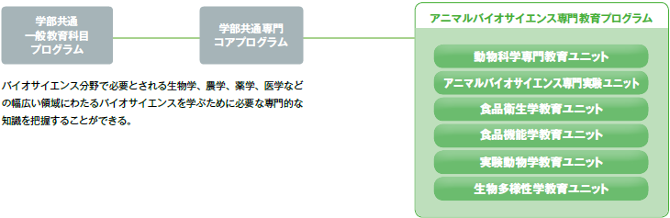

アニマルバイオサイエンス専門教育プログラム

個体レベルの生命現象の理解を基盤に、生物多様性、実験動物学、食の安全などの知識・技術を修得し、医療や食の安全・安心などを通じて社会に貢献できる人材を育成します。

動物科学専門教育ユニット

アニマルバイオサイエンスで必要とされる多様性生物学、組織解剖学、発生学、生理学、栄養学などの基礎的な知識を理解します。

アニマルバイオサイエンス専門実験ユニット

アニマルバイオサイエンスの発展的な実験手技を実践できるようにします。また、研究に必要な情報を文献調査により入手する方法を理解し、修得した知識と実験手技を用いて卒業研究へとつなぎます。

食品衛生学教育ユニット

食品衛生監視員、食品衛生管理者の資格取得に必要な知識を身につけます。また、実験においては、食品分析に欠くことの出来ない原子吸光分光光度計、ガスクロマトグラフィー、高速液体クロマトグラフィー等による分析技術や栄養成分分析(一般分析)の原理を理解し、実験手技を実践できるようにします。

食品機能学教育ユニット

講義、実験を通して栄養学、生理学、形態学を包括的に理解します。また、講義において家畜の生理、代謝、飼料調整、生産様式について学んだ知識を、肉牛の飼育体験実習において実践できるようにします。

実験動物学教育ユニット

実験動物の構造、機能、特性を熟知し、その取り扱いに関して職業レベルの手技を身につけます。動物福祉に配慮した実験を実施できます。また、解決すべき個々の問題に対してどのような実験動物を使用し、どのような実験計画を実施するべきかを判断できるようにします。さらに動物実験からもたらされる結果を正しい手法で解析し、科学的根拠に基づいた結論を出すことができるようにします。

生物多様性学教育ユニット

系統分類学、生態学、発生生物学について専門的な知識を習得します。その知識に基づき、野生動物、食用動物、実験動物などについて、その共通点・相違点や相互関係を理解し、関連分野の仕事や研究に応用できるようにします。また、生物多様性と地球環境の特性と価値を理解し、それらを研究・保全するための知識と技術を身につけます。