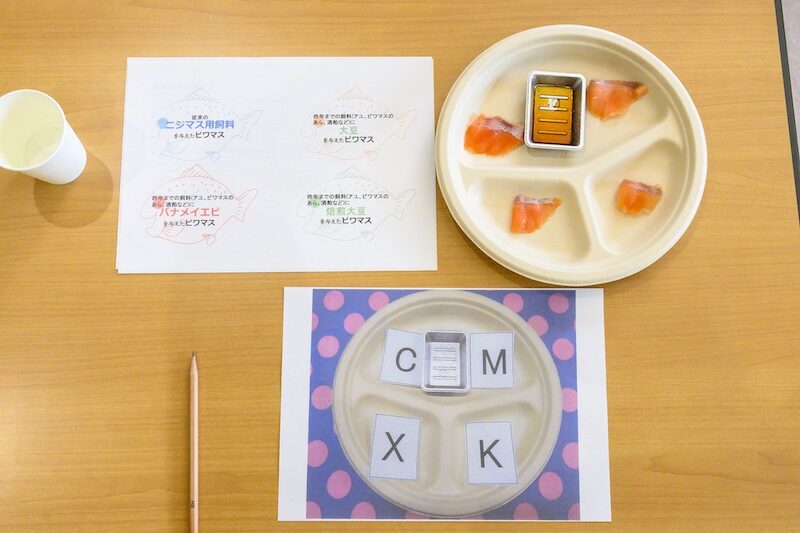

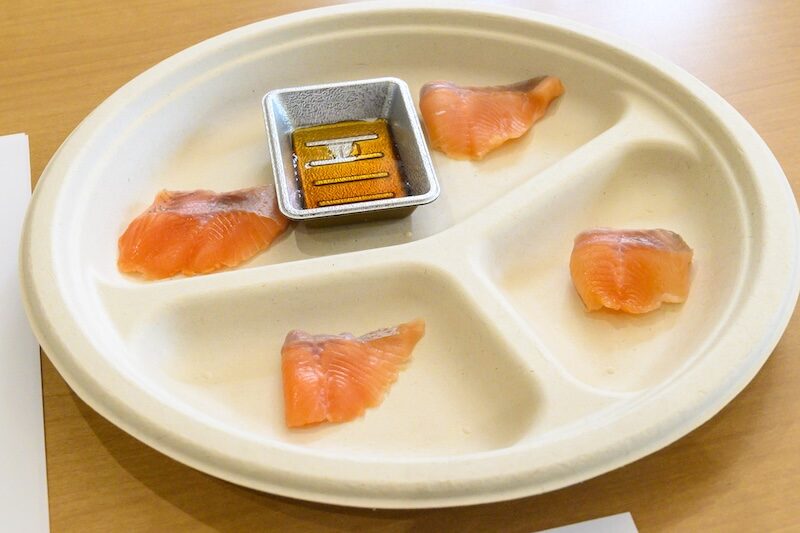

2025年9月17日と30日の2日間、アニマルバイオサイエンス学科・食品分子機能学研究室の河内浩行教授と学生たちが、養殖ビワマスの食味試験を実施しました。

この食味試験は、毎年継続して行われており、その結果は翌年度の飼料(えさ)の開発に活かされています。

今回の試験では、学内関係者だけでなく、養殖現場で活躍する生産者の川瀬さん(鮎茶屋)や、鶴岡市立加茂水族館の館長の奥泉さんなど、学外の専門家も参加。試食後には、ビワマスの品質や味わい、今後の可能性について活発な意見交換が行われ、会場は熱気に包まれました。

本学では、滋賀県の豊かな自然と水産資源を生かした研究を通じて、地域の水産業の発展と持続可能な養殖技術の確立を目指しています。 今回の成果も、未来の“びわ湖ブランド”を支える重要な一歩となりました。

河内教授のコメント

今回は3種類の試料を作成しました。まず、バナメイエビの飼料についてですが、通常養殖ビワマスの身を赤くするためにはアスタキサンチンを入れますが、高価なためアスタキサンチンを多く含むバナメイエビの脱皮した皮などを餌に混ぜることで少しでも安く身が赤くなればと思い試しました。大豆試料については、これまでオカラを試しましたが豆乳の絞ったあとでタンパク成分が思ったほど含まれていなかったので、大豆そのものを粉(きな粉)にして餌に混ぜ、これまで試してきた魚等の動物性タンパク質に代わり植物性のタンパク質を試しました。しかし、大豆にはトリプシン(タンパク質分解酵素)のインヒビター(阻害剤)が含まれており、タンパクとしての利用性を下げているので、焙煎することでトリプシンインヒビターの活性を下げ、大豆に含まれるタンパク質の利用性を上げようと試みました。

今回焙煎大豆の評価が高かったので、脂を乗せる肥育期だけでなく、成長期にも焙煎大豆を与え成長に対する影響を検討し、成長期の飼料についても価格を抑えたいと思います。