長谷川 慎先生、水上 民夫先生

長谷川慎先生と水上民夫先生、本学客員教授の佐々木隆造先生らの共同研究で、土壌放線菌より発見された抗腫瘍活性物質GEX1Aの作用メカニズムを解明、研究論文が『アメリカ化学会ケミカルバイオロジー』誌に掲載され、表紙アートを飾りました。

長谷川慎先生と水上民夫先生、本学客員教授の佐々木隆造先生らの共同研究で、土壌放線菌より発見された抗腫瘍活性物質GEX1Aの作用メカニズムを解明、研究論文が『アメリカ化学会ケミカルバイオロジー』誌に掲載され、表紙アートを飾りました。

この成果は、"ケミカルバイオロジー"と呼ばれる化学と生物学の両方にまたがる研究手法により明らかされたもので、長谷川先生の分析化学や生化学、

水上先生の分子生物学や細胞生物学という、異なった専門性をもつ研究者が力を合わせた研究の成功例です。本学の開学から8年を経て、多彩なバックグラウン

ドもつ教員が集まっている特色を活かし、学内での共同研究が活発に推進される中で産まれた成果ともいえます。

今

今

回の研究では、これまで不明だったGEX1Aが作用するメカニズムや薬剤ターゲット分子が、スプライシングに関わるたんぱく質であることを発見。スプライ

シング阻害という作用メカニズムを有する分子標的抗がん剤の開発に重要な知見を与えるとともに、生体内特有の化学反応やプロセスを調べるためのツールとし

て活用できるものとして、評価されています。

表紙アートのデザインは、GEX1Aをスプライシング複合体に向かって核内に侵入する小惑星探査機「はやぶさ」に見立てたものです。

新蔵 礼子先生

抗

抗

体遺伝子に起こる体細胞突然変異の差異が、腸内細菌の制御と粘膜防御に重要であることを証明し、その研究成果が『Nature

Immunology』に掲載され、カバーデザインを飾りました。実験では、体細胞突然変異に不可欠な酵素であるAID遺伝子を操作して、抗体を作ること

はできるけれども体細胞突然変異が十分起こらないマウスを作製した。マウスの腸管を調べた結果、通常と同じ量の抗体(IgA)が作られていたが、腸内細菌

の量が約10倍に増えるなど、制御できないことを発見しました。

IgAが腸内細菌を認識する機構は未解明ですが、IgAを使えば腸内環境を整えられる可能性があり、最終的には経口投与できる薬の開発につなげることが期待されています。

西 義介先生

抗

抗

体分子の結合多様性と特異性を利用して、たんぱく質の配列解析法の確立をめざしています。遺伝子を改変した抗体を用いて、抗原の結合性について調べてお

り、最近の研究では、イヌザメの単鎖抗体のライブラリーを作ることに成功し、この研究成果を日本分子生物学会で発表しました。

最終的には、整列エピトープマッピングという手法を開発する材料に使うことで、20種類のアミノ酸からなる鎖状分子であるたんぱく質の配列解析を明

らかにしたいと考えています。この手法が確立すれば、遺伝子のオンチップ解析が可能になり、今後の研究に役に立つものと期待されています。

植月 太一先生

動物細胞に遺伝子を外部から入れるベクターの開発を行っています。ベクターとは「遺伝子の運び屋」のことで、昆虫にしか感染しないウイルスを遺伝子操作し、ヒトの特殊な細胞だけに感染して遺伝子を取り込ませる方法を模索しています。

動物細胞に遺伝子を外部から入れるベクターの開発を行っています。ベクターとは「遺伝子の運び屋」のことで、昆虫にしか感染しないウイルスを遺伝子操作し、ヒトの特殊な細胞だけに感染して遺伝子を取り込ませる方法を模索しています。

現在は、ベクターを作るための土台となる遺伝子の構築と、バイオアッセイ系の構築に取り組んでおり、これが縦糸・横糸になって発展することを期待しています。将来的には、治療用の目的遺伝子をヒトの標的細胞に導入

できるベクターを開発し、がんや白血病などの遺伝子治療への道を開こうとしています。

岩本(木原)昌子先生

ATP(アデノシン三リン酸)は、すべての細胞でエネルギーが必要なときに使われる重要な分子です。ATP合成酵素は、回転しながらATPを作る分子モーターです。

ATP(アデノシン三リン酸)は、すべての細胞でエネルギーが必要なときに使われる重要な分子です。ATP合成酵素は、回転しながらATPを作る分子モーターです。

正常な酵素は、外からエネルギーを受けたときに合成し、そうでない時は逆回転をしないような仕組みがあります。最近の研究で、大腸菌の遺伝子を改変

して変異酵素を作製、合成できなくなった変異株をスクリーニングして解析した結果、合成ができないのに分解は正常のものより効率が上がり、バランスを崩し

たものを発見しました。この反応メカニズムを解明して、ヒトを含む生物の酵素の調節機構を解明しようとしています。

山本 博章先生

色素細胞は、紫外線防御や婚姻色などの発現だけでなく、内耳メラニン色素細胞は聴覚に、眼のメラニン色素細胞(網膜色素上皮)は視覚に必須であることがわかっています。

色素細胞は、紫外線防御や婚姻色などの発現だけでなく、内耳メラニン色素細胞は聴覚に、眼のメラニン色素細胞(網膜色素上皮)は視覚に必須であることがわかっています。

最近、酸化ストレスを軽減するGSTアルファ4という遺伝子を、ハツカネズミの内耳色素細胞が大量に発現することや、ハツカネズミの突然変異体の解

析から、長い周期を持つ生物時計として知られている毛の生え替わり(毛周期)の回数をカウントする仕組みがあることを発見しました。色素細胞の環境シグナ

ルへの応答を追究することで、ストレス緩和システムの構築、さらには創薬の開発にもつながるものと期待されます。

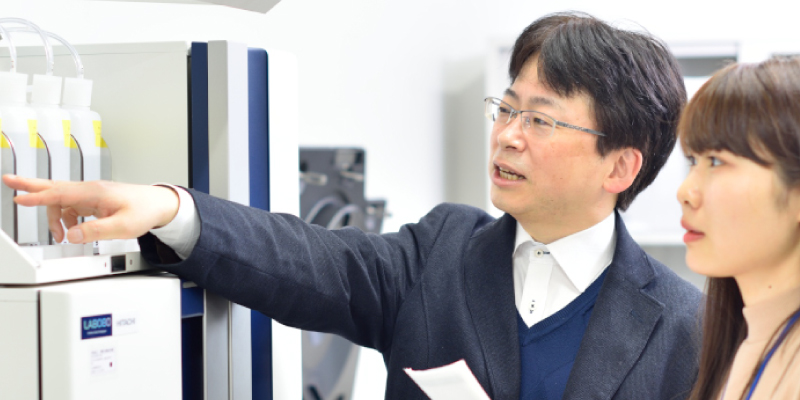

向 由起夫先生

酒

酒

やパンを作るときに使われる酵母は、ヒトによく似た仕組みの細胞なので、基礎研究によく活用されます。この酵母の中の代謝物を測ることで酵母の寿命を予測

できることを、科学誌『Aging

Cell』に発表しました。最近の研究で、酵母の寿命を決める遺伝子がヒトの細胞にもあること分かっており、ヒト細胞の寿命の予測にもつながる研究成果で

す。また、アミノ酸の一種であるGABAの代謝に関わる遺伝子が寿命の制御に関わっていることを初めて発見したことが評価され、その研究成果が

『Biochemical and Biophysical Research

Communications』誌に掲載されました。今後、酵母を用いた寿命制御機構を明らかにすることで、病気解明や健康食品への応用につながると期待

されています。