「大学案内2014」紹介分

水上 民夫先生

エピジェネティクスを制御する薬でがんを治療する

近年、遺伝子発現を調節するエピジェネティクスの異常が、多くのがんの発生の原因になっていることが明らかになっています。具体的には、細胞の核内のDNAと結合するヒストンというタンパク質のリジン残基に、メチル基が結合したり外れたりすることで、DNAの構造が変わり、がんを引き起こすスイッチがオンやオフになるというものです。

水上先生の研究室では、ヒストン脱メチル化酵素と呼ばれるヒストンからメチル基を外す酵素の中で、がん発生の原因となっているLSD1を、選択的に強く阻害し、がん細胞の増殖を抑える化合物を、世界で初めて、ドラッグデザインのアプローチで創りだしました。

この研究論文は、化学分野ではトップジャーナルの『アメリカ化学会誌』(Vol.131,2009)に掲載され、現在では、最初に創りだした化合物より活性が10〜100倍強い阻害剤の開発に成功しています。

今村 綾先生

植物の成長・分化の制御の仕組みに迫る

植物の成長に伴う生理活性を制御するホルモン、サイトカイニンの情報伝達経路の解明に取り組むとともに、植物のタンパク質が新たな機能を獲得する糖鎖修飾やアセチル化修飾に着目して、先行する動物の解析結果と比較しながら研究を進めています。

アブラナ科のシロイヌナズナとファストプランツで、細胞骨格の一種である微小管のアセチル化を調べたところ、成長段階でアセチル化レベルが高い時期と低い時期があり、また植物器官によって、さらにその器官内で高い部分と低い部分があることを発見しました。動物ではまだ知られていない、植物の成長や分化の制御への微小管アセチル化修飾の効果について、その意義や仕組みを解明しようと、現在論文発表に向けて研究をしているところです。

中村 卓先生

フッ素化合物を分解する酵素の研究

ヒトが作った生態系に悪影響を及ぼす化学物質を分解する酵素の研究、昨年からは防水スプレーなどの撥水剤や地球温暖化の要因となる代替フロンガスなどのフッ素化合物を分解する酵素の研究を進めています。

方法の1つは、既存の酵素を改変して新しい酵素を作ることです。ある種の植物に含まれているフルオロ酢酸というフッ素化合物を分解できる、フルオロ酢酸デハロゲナーゼという酵素の反応機構に関する知見を利用した改変酵素のデザインに取り組んでいます。

もう1つは、環境中の微生物が持つ遺伝子群(メタゲノム)の情報データベースから、フッ素化合物を分解する働きを持つと予想される酵素の遺伝子を探してその性質を調べようとしています。

まだ基礎研究の段階ですが、将来的には代替フロンの後処理などにも役立つ酵素の生成・発見が期待されます。

長谷川 慎先生

抗がん剤として期待されるプロテアソーム阻害化合物の開発

本学の水上先生と塩生先生、それに東京理科大学の椎名勇先生の研究グループと共同で、プロテアソームを阻害する化合物の開発を進めています。プロテアソームとは、遺伝子の転写制御や細胞の分裂・増殖などさまざまな細胞機能において、不要になったタンパク質を特異的に分解する酵素です。プロテアソームを阻害する化合物は、がん細胞の増殖のシグナル伝達を抑制し、最終的にがんを縮小させる効果があることが知られており、がんの薬物治療に用いられています。

この研究で発見されたプロテアソームの阻害化合物は、従来のものよりも生体内で分解されにくいことが特長で、リダイフェンと名付けられています。この化合物を基本構造としたあたらしい抗がん剤の開発を目標に研究を進めています。

高畑 京也先生

トウガラシの辛味成分から抗がん作用のある物質を生成

食品成分による生体恒常性の維持、疾患予防への効果を研究する上で、トウガラシの辛味成分カプサイシンから抗がん作用のあるドヘバニールの生成に成功しました。

ドヘバニールは、カプサイシンから脂肪酸を取り除き、DHAと結合させた物質で、急性白血病(U937)のがん細胞を約100万個入れたシャーレに、ドヘバニールを含んだ溶液を加えたところ、単独でも抗がん作用のあるカプサイシンの2〜3倍の効果を示し、48時間ですべてのがん細胞が死滅する結果をもたらしました。ほかにも、子宮頸がん(HeLa)、乳がん(MCF7)、前立腺がん(LNCaP)、皮膚がん(HaCaT)、悪性黒色腫(B-16)といったがん細胞にも同様の効果が認められました。

また、温州ミカンに含まれるβ-クリプトキサンチンという色素に神経突起を成長させる効果を発見し、痴ほう症の改善・予防を目標に研究を進めています。

岩本 昌子先生

ナノマシンという概念の酵素のメカニズムを解明

動物では食物のエネルギー、植物では光エネルギーから合成されるATP(アデノシン三リン酸)は、私たちの体の中で筋収縮や代謝反応、心臓や消化器官などの働きを保つ、いわば生命活動のエネルギー通貨として消費されています。ATP合成酵素は、ヒトではミトコンドリアの内膜に多く存在し、プロトン(水素イオン)が輸送路を流れる際に、8種類のサブユニットが回転しながらATPを合成する極小の「ナノモーター」であることを、大腸菌の相同酵素の研究で明らかにしました。

この研究を進めて、細胞内の環境により回転の方向や頻度を調節する機構が分かれば、「ナノマシン」と呼ばれる新しい概念の酵素のメカニズムを解明することができます。

また、虫歯の原因菌といわれるミュータンス菌にも相同酵素が存在し、大腸菌との相違を比べ、ATP合成の調節機構を明らかにする研究も進めています。

山本 博章先生

色素細胞の発生と機能発現機構の解明

眼は脳の一部が突出して出来た器官であり、網膜色素上皮細胞(RPE)はメラニン色素を合成するだけでなく、視覚に必須の働きをする細胞で、発生中の脳に由来します。欧米で成人の失明原因第1位(日本では第4位)に挙げられる加齢黄斑変性は、眼底で最も鋭敏に光を感じる場所である黄斑部の加齢による機能障害であり、RPEの機能障害もその一因となり、iPS細胞を用いて網膜のRPE再生の臨床研究が行われようとしています。

ヒトの網膜は多層構造で、光を感知する神経網膜細胞と、奥でメラニン色素を合成し"暗室作り"を行うRPEに大きく分けられます。山本先生の研究グループは、ニワトリ胚を用いて、脳の形成に不可欠な遺伝子Otx2が、発生中の眼において由来を同じくするこの2種類の細胞の分化にも重要な役割を果たしていることを見つけました。

世界的にも研究例がほとんどない、眼の奥側のRPE形成機構の解明に貢献するもので、科学誌『PLOS ONE』(2012年11月)に論文が掲載されました。

池内俊貴先生

内分泌攪乱物質を発光量で検出・測定するシステムを構築

内分泌攪乱物質、いわゆる環境ホルモンは、農薬や医薬品、食品、合成洗剤など身近な製品に含まれており、生活排水や工場排水、病院排水などを通して海や湖に流出していきます。そのため最も影響を受けやすい魚類を対象に、池内先生の研究室では、主に生殖機能に異常をきたす女性ホルモンと男性ホルモン、さらに魚類特有の最終成熟を調節するホルモンといった性ステロイドホルモン系に焦点を当てた研究を進めています。また、アトピー性皮膚炎の治療薬として知られる副腎皮質ホルモンも、生殖腺を退化させ、免疫力を下げることから問題視されています。

これらのステロイドホルモンは、細胞の核内の受容体を介して作用するため、ホタルルシフェラーゼという発光酵素と受容体遺伝子を細胞に組み込み、内分泌攪乱物質を発光量で検出・測定できるシステムを構築し商品化しました。

「大学案内2013」紹介分

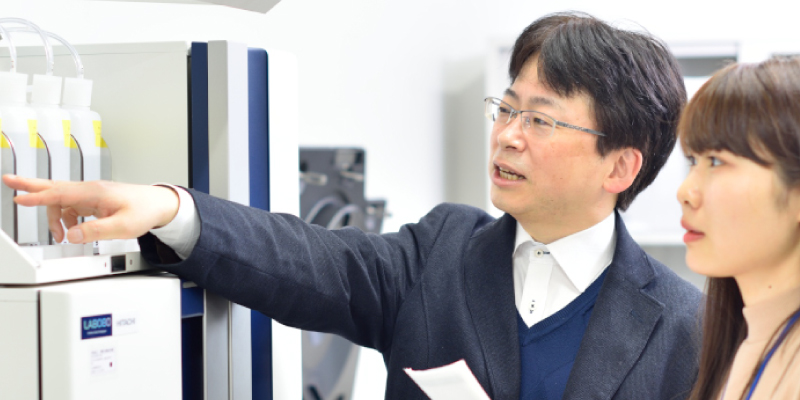

伊藤 正恵先生と学生

遺伝子からウイルスを作る手法を用いて、麻疹(はしか)ウイルスの粒子形成に関わるMタンパク質の機能部位を決定。ウイルスが感染性を獲得する仕組みを明ら

かにした研究成果として、2011年秋の国際ウイルス学会で発表しました。神戸大学との共同研究では、麻疹ウイルスの持続感染変異(SSPE)ウイルスに

より発症する致死率100%の難病、亜急性硬化性全脳炎(SSPE)の病原性決定因子の探索も進めており、発症メカニズムの解明に結びつくものと期待され

ます。

また、応用研究として、民間企業とウイルス感染阻害剤の開発に着手。その抗ウイルス効果についての研究論文が、最新の

『BiocontrolScience』誌(2012年3月号)に掲載されました。こうした国際学会での発表や研究論文につながる実験・研究は研究室の学

生が中心となって行っており、本学1期生から7期生となる現4年次生までリレーでつないできた研究室の成果として蓄積されています。

大島 淳先生

化石燃料に代わる新エネルギーとして注目されているバイオエタノールは、酵母による発酵により合成されたエタノールです。燃料としてだけでなく、製薬や化粧品などにも使われ、今後ますます需要が高まると予想されます。

しかし、サトウキビによるバイオエタノールの最大輪出国であるブラジルと比べ、日本は国土面積や原料に恵まれていません。そこで、食用にもならずに

残浪として捨てられる植物由来のセルロース(未利用植物資源)を、酵母が発酵する状態に糖化させてバイオエタノールヘと変換する研究を、滋賀県の(株)ス

リー・イーと共同で行っています。

現在着目しているのが、家畜用飼料米と全国に自生する竹。県内の休耕田の利用など、今後のビジネスモデルとなる米と竹のバイオプラントを、長浜で実現しようと研究・開発に取り組んでいます。

河合 靖先生

水溶性ビタミンの―つであり生体内で補酵素に変換される葉酸を化学的に修飾すると、蛍光物質になることを以前卒研生が発見しました。これを酵素研究の新しいツールとして活用するための研究を進めています。

この春大学院を修了した院生が、分子中の置換基によって蛍光を発したりしなかったりする仕組みを解明しました。この現象をうまく利用し様々な酵素に

合わせて化合物をデザインすると、ある特定の酵素が慟いた時にだけ光る化合物(蛍光プローブ)を開発することができます。今まで酵素の活性を調べるために

は複数の試薬を入れて測定しなければならなかったのが、―つの試薬で済んでしまい、研究効率が飛躍的に向上すると期待されます。

現在、いろいろな酵素に対応する蛍光プローブを作るための研究を進めており、将来的に臨床検査などにつながればと考えています。

向井 秀仁先生

本

研究室では、感情や食欲、血糖や血圧など、生命現象の根幹に関わる情報の運び屋である新しい生体機能ペプチドを見つけ出し、その生理作用を解明する研究を

行っています。最近では、白血球の一種である好中球を活性化する50種類以上の新しい生体機能ペプチドを発見し、これらペプチドを総称して「クリプタイ

ド」と命名しました。さらにこれらが協奏して1つの細胞をコントロールしていること、すなわち異なる活性ペプチドがたくさん集まることでその機能がより強

くなることを世界で初めて明らかにしました。

この研究は大変独創的なものとして世界的にも認知され、本年度長瀬科学研究振興賞が贈呈されています。今後これら生体機能ペプチド、「クリプタイ

ド」の情報伝達機構や生理機能が解明されると、糖尿病やリウマチ、心筋梗塞などの病気を治す新薬や、画期的な治療法の開発につながると期待されています。

小宮 徹先生

酸化ストレス誘導性細胞死とミトコンドリアの関係を明らかにした研究論文が、『JOURNAL OF BIOCHEMISTRY』に掲載されました。

細胞の生と死の両面で重要な役割を果たしているミトコンドリアと、細胞が自ら死ぬアポトーシスの関係を研究し、「P5」というタンパク質が細胞死を

抑制することを発見。さらに、P5がミトコンドリアでどのような働きをするのかを調べた結果、活性酸素(酸化ストレス)によって起こる細胞死を抑制するこ

とを突き止めました。

ミトコンドリアが発生する活性酸素は、エネルギー代謝系の異常を引き起こし、がんや糖尿病などのさまざまな病気の原因になっていることから、この細胞死を抑制する仕組みの解明が、創薬の開発に発展するものと期待されています。

亀村 和生先生

ヒ

トは成人になると60兆個もの細胞で成り立っているのですが、どのようにして受精卵からそこまでの数に増殖・分化するのかは、ほとんど明らかになっていま

せん。細胞分化や増殖制御に関わる未知のタンパク質の働きを解明できれば、いずれは再生医療などに大きく貢献するものとなります。

中でも筋肉細胞、骨芽細胞、脂肪細胞の研究に力を入れており、例えば筋ジストロフィーや筋委縮性側策硬化症といった筋肉異常から起こる病気や、骨相

殺症などの老化で起こる症状、脂肪細胞の増殖や肥大化によるメタボリックシンドロームなどの症状の緩和や治療につながるものと考えています。

この他にも、細胞が悪性化するがん、他の細胞を助けるため細胞が自ら死ぬアポトーシスなど、そうした細胞形質の変化全般のメカニズムの解明を進めています。

蔡 晃植先生

自

発的な移動手段を持だない植物が、自分が置かれている環境情報を素早く読み取り、環境の変化から自己防衛していることに注目。イネを使った研究で、植物が

病原菌の侵入を受けた際に、この菌の鞭毛を構成するタンパク質を認識して免疫反応を誘導していることを発見するとともに、この特異的な認識が鞭毛タンパク

質に存在する糖によって決定されていることを、世界で初めて明らかにしました。

糖の構造を解明したこの研究論文は、世界的なトップジャーナルである『JOURNALOF BIOLOGICAL

CHEMISTRY』誌(2011年7月22日号)に掲載され、生物間の相互認識関係を分子レベルで解明するための基盤となったとして、高く評価されまし

た。これらの知見は、植物だけにとどまらず、動物における認識にも適応可能であり、生物間認識の分子機構解明に造を開くものです。

向 由起夫先生

パンや酒を作るときに使われる酵母は、ヒトの細胞に極めて似ていることから、高等生物のモデルになる重要な微生物です。この酵母を用いて、生物の老化と寿命について研究しています。

酵母の様々な遺伝子に欠損を与えた細胞を調べることにより発見した寿命遺伝子の研究から、いずれはヒトの老化を遅らせる方法を見つけられるのではないかと期待しています。

2010年には、酵母の代謝パターンを網羅的に把握するメタボローム解析から、細胞の寿命を予測するという画期的な発想の研究論文を発表、現在は、その仕組みを解明する研究を進めています。

また、琵琶湖産のアユが冷水病菌に感染している問題を解決するため、オゾンマイクロバブルを使った新しい殺菌方法を開発、その研究論文が平成23年度日本防菌防徽学会の論文賞を受賞しました。

「大学案内2012」紹介分

長谷川 慎先生、水上 民夫先生

長谷川慎先生と水上民夫先生、本学客員教授の佐々木隆造先生らの共同研究で、土壌放線菌より発見された抗腫瘍活性物質GEX1Aの作用メカニズムを解明、研究論文が『アメリカ化学会ケミカルバイオロジー』誌に掲載され、表紙アートを飾りました。

この成果は、"ケミカルバイオロジー"と呼ばれる化学と生物学の両方にまたがる研究手法により明らかされたもので、長谷川先生の分析化学や生化学、

水上先生の分子生物学や細胞生物学という、異なった専門性をもつ研究者が力を合わせた研究の成功例です。本学の開学から8年を経て、多彩なバックグラウン

ドもつ教員が集まっている特色を活かし、学内での共同研究が活発に推進される中で産まれた成果ともいえます。

今回の研究では、これまで不明だったGEX1Aが作用するメカニズムや薬剤ターゲット分子が、スプライシングに関わるたんぱく質であることを発見。スプライ

シング阻害という作用メカニズムを有する分子標的抗がん剤の開発に重要な知見を与えるとともに、生体内特有の化学反応やプロセスを調べるためのツールとし

て活用できるものとして、評価されています。

表紙アートのデザインは、GEX1Aをスプライシング複合体に向かって核内に侵入する小惑星探査機「はやぶさ」に見立てたものです。

新蔵 礼子先生

抗

体遺伝子に起こる体細胞突然変異の差異が、腸内細菌の制御と粘膜防御に重要であることを証明し、その研究成果が『Nature

Immunology』に掲載され、カバーデザインを飾りました。実験では、体細胞突然変異に不可欠な酵素であるAID遺伝子を操作して、抗体を作ること

はできるけれども体細胞突然変異が十分起こらないマウスを作製した。マウスの腸管を調べた結果、通常と同じ量の抗体(IgA)が作られていたが、腸内細菌

の量が約10倍に増えるなど、制御できないことを発見しました。

IgAが腸内細菌を認識する機構は未解明ですが、IgAを使えば腸内環境を整えられる可能性があり、最終的には経口投与できる薬の開発につなげることが期待されています。

西 義介先生

抗

体分子の結合多様性と特異性を利用して、たんぱく質の配列解析法の確立をめざしています。遺伝子を改変した抗体を用いて、抗原の結合性について調べてお

り、最近の研究では、イヌザメの単鎖抗体のライブラリーを作ることに成功し、この研究成果を日本分子生物学会で発表しました。

最終的には、整列エピトープマッピングという手法を開発する材料に使うことで、20種類のアミノ酸からなる鎖状分子であるたんぱく質の配列解析を明

らかにしたいと考えています。この手法が確立すれば、遺伝子のオンチップ解析が可能になり、今後の研究に役に立つものと期待されています。

植月 太一先生

動物細胞に遺伝子を外部から入れるベクターの開発を行っています。ベクターとは「遺伝子の運び屋」のことで、昆虫にしか感染しないウイルスを遺伝子操作し、ヒトの特殊な細胞だけに感染して遺伝子を取り込ませる方法を模索しています。

現在は、ベクターを作るための土台となる遺伝子の構築と、バイオアッセイ系の構築に取り組んでおり、これが縦糸・横糸になって発展することを期待しています。将来的には、治療用の目的遺伝子をヒトの標的細胞に導入できるベクターを開発し、がんや白血病などの遺伝子治療への道を開こうとしています。

岩本(木原)昌子先生

ATP(アデノシン三リン酸)は、すべての細胞でエネルギーが必要なときに使われる重要な分子です。ATP合成酵素は、回転しながらATPを作る分子モーターです。

正常な酵素は、外からエネルギーを受けたときに合成し、そうでない時は逆回転をしないような仕組みがあります。最近の研究で、大腸菌の遺伝子を改変

して変異酵素を作製、合成できなくなった変異株をスクリーニングして解析した結果、合成ができないのに分解は正常のものより効率が上がり、バランスを崩し

たものを発見しました。この反応メカニズムを解明して、ヒトを含む生物の酵素の調節機構を解明しようとしています。

山本 博章先生

色素細胞は、紫外線防御や婚姻色などの発現だけでなく、内耳メラニン色素細胞は聴覚に、眼のメラニン色素細胞(網膜色素上皮)は視覚に必須であることがわかっています。

最近、酸化ストレスを軽減するGSTアルファ4という遺伝子を、ハツカネズミの内耳色素細胞が大量に発現することや、ハツカネズミの突然変異体の解

析から、長い周期を持つ生物時計として知られている毛の生え替わり(毛周期)の回数をカウントする仕組みがあることを発見しました。色素細胞の環境シグナ

ルへの応答を追究することで、ストレス緩和システムの構築、さらには創薬の開発にもつながるものと期待されます。

向 由起夫先生

酒

やパンを作るときに使われる酵母は、ヒトによく似た仕組みの細胞なので、基礎研究によく活用されます。この酵母の中の代謝物を測ることで酵母の寿命を予測

できることを、科学誌『Aging

Cell』に発表しました。最近の研究で、酵母の寿命を決める遺伝子がヒトの細胞にもあること分かっており、ヒト細胞の寿命の予測にもつながる研究成果で

す。また、アミノ酸の一種であるGABAの代謝に関わる遺伝子が寿命の制御に関わっていることを初めて発見したことが評価され、その研究成果が

『Biochemical and Biophysical Research

Communications』誌に掲載されました。今後、酵母を用いた寿命制御機構を明らかにすることで、病気解明や健康食品への応用につながると期待

されています。