長浜バイオ大学の池村淑道客員教授、コンピュータバイオサイエンス学科の和田健之介教授、和田佳子特任講師らの研究チームは、エボラウイルス病やインフルエンザ、中東呼吸器症候群(MERS)など、人類の脅威となる感染症を引き起こすウイルスをコンピュータで探索し、ゲノムの変化に一定の規則性や再現性があることを見出しました。これにより、次世代医薬として注目される「核酸医薬」など、薬効の持続性が高い「待ちかまえ型医薬」開発への貢献が期待されます。これらの研究論文は、2016年11月3日発行の『Nature』の姉妹誌『SCIENTIFIC REPORTS』で紹介されました。

長浜バイオ大学の池村淑道客員教授、コンピュータバイオサイエンス学科の和田健之介教授、和田佳子特任講師らの研究チームは、エボラウイルス病やインフルエンザ、中東呼吸器症候群(MERS)など、人類の脅威となる感染症を引き起こすウイルスをコンピュータで探索し、ゲノムの変化に一定の規則性や再現性があることを見出しました。これにより、次世代医薬として注目される「核酸医薬」など、薬効の持続性が高い「待ちかまえ型医薬」開発への貢献が期待されます。これらの研究論文は、2016年11月3日発行の『Nature』の姉妹誌『SCIENTIFIC REPORTS』で紹介されました。

エボラウイルス病やインフルエンザ、中東呼吸器症候群(MERS)など、人類の脅威となるこれらの感染症は、RNAをゲノムとして持つウイルスが引き起こします。RNAウイルスはゲノムの塩基配列が非常に変異しやすく、持続性のある治療薬や診断薬の開発が困難とされてきました。加えて、これらウイルスが自然宿主に感染している間は、症状が出ずにウイルスが保たれて続けています。従って、これらウイルスを地球上から撲滅することは不可能で、人類は常に脅威に曝されていると言えます。

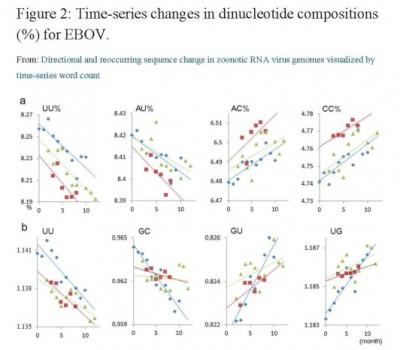

研究チームは、コンピュータでこれらウイルスのゲノム配列の変化を研究する過程で、思いがけない規則性を見出しました。エボラウイルスはコウモリを自然宿主としますが、今回の流行ではギニアで感染が開始した後に、隣国のリベリアやシエラレオネへと感染を拡げました。約1000株のエボラウイルスのゲノム配列が公開されていますが、これらのデータについて、A,U,G,Cの4種類の塩基からなる連続塩基(例えば5連続塩基)のゲノム内での出現頻度に注目して、採取日ごとに調べあげ、その時系列変化を解析したところ、変化に一定の規則性や再現性があることを見出しました。この規則性や再現性に基づけば、RNAウイルスの変異の傾向がある程度は予測できるようになり、次世代医薬として注目される「待ちかまえ型医薬」開発への貢献が期待されます。